Le Titanic à Cherbourg : L'ultime escale continentale

All. du Président Menut Cherbourg-en-Cotentin Manche

"– Si nous coulions, dit avec un sourire de mépris le chef du bord, c’est dans ces jolies embarcations que se réfugieraient les passagers et l’équipage. – Sont-ce là tous vos moyens de sauvetage ? – Il est inutile de s’encombrer d’un matériel superflu. Nous avons bien de grands radeaux démontables, mais il est hors de doute qu’à fond de cale ils sont mieux que sur le pont !" Le capitaine Smith, capitaine du Titanic, s'adressant à un groupe visitant son navire à Cherbourg le 10 avril 1912.

Le 10 avril 1912, le Titanic, le paquebot le plus luxueux et le plus grand jamais construit, s’apprête à faire escale à Cherbourg, sa dernière halte sur le continent avant de s'élancer dans la traversée de l'Atlantique Nord, destination New York. Ce jour-là une brise légère souffle sur Cherbourg, la ville sur le point de vivre une journée historique est en pleine effervescence. Imaginez-vous debout sur les quais, entouré par une foule hétéroclite de curieux, de voyageurs, et de rêveurs, tous venus assister à l'arrivée d'un géant des mers, symbole du progrès humain et de l'ambition sans limites.

Nul ne peut alors imaginer, que cette escale sur le continent serait la dernière du Titanic avant son voyage fatidique. Cet article vous invite à remonter le temps, à travers les yeux de Jules Munsh, un jeune reporter, témoin privilégié de cette escale historique. Munsh nous offre une chronique vivante et poignante de cette journée, capturant l'excitation, l'optimisme et l'inquiétude sous-jacente qui entouraient le navire et ses passagers.

En route pour le nouveau monde

Expansion du Trafic Transatlantique à Cherbourg

Au tournant du XXe siècle, Cherbourg devient un point névralgique pour l'émigration vers le Nouveau Monde, grâce notamment à l'arrivée du chemin de fer en 1858. De trois compagnies transatlantiques en 1900, le nombre s'accroît pour atteindre sept en 1913 et onze en 1927. Cette diversification illustre l'internationalisation de la rade, avec des lignes opérées non seulement par des compagnies britanniques renommées comme la Cunard, la Royal Mail, et la White Star Line, mais aussi par des entités grecques, belges, suédoises, américaines, canadiennes et allemandes. Cette effervescence maritime souligne l'importance croissante de Cherbourg comme escale stratégique pour les géants des mers.

Face à l'impossibilité pour les transatlantiques de s'amarrer directement à Cherbourg, faute de port adapté aux navires de grande envergure, la solution vient des transbordeurs. Ces petits bateaux à vapeur, spécialement conçus pour le transfert des passagers, bagages et courrier, jouent un rôle clé dans l'opération. En 1911, anticipant l'arrivée de l'Olympic, la White Star Line déploie deux transbordeurs, le « Nomadic » et le « Traffic », à Cherbourg. Ce système de navettes maritimes atteint un point culminant le 10 avril 1912, lorsque ces mêmes transbordeurs facilitent le passage de 281 passagers de toutes classes à bord du Titanic, marquant ainsi un moment historique dans la chronologie de la ville portuaire.

Le Titanic à Cherbourg, un jour de fête

Le 10 avril 1912, la ville normande avec l'escale du RMS Titanic, le plus grand paquebot de son temps, ignore qu’elle va devenir le témoin d'un moment clé de l'histoire maritime. Ce jour-là, Cherbourg ne se contente pas d'être une simple escale pour le géant des mers. Les quais, d'ordinaire animés par le va-et-vient des marins et des commerçants, sont envahis par une foule hétéroclite : locaux curieux, familles venues accompagner des proches, voyageurs prêts à embarquer… L'effervescence est palpable dans l'air. Les conversations s'entremêlent, allant des spéculations sur les luxueuses installations du navire à l'émerveillement face à sa grandeur.

Pour beaucoup, cette escale n'est pas seulement l'occasion de voir de près le plus grand paquebot du monde ; c'était aussi la manifestation concrète du progrès, un symbole de fierté et d'admiration. Cherbourg, l’espace d’une journée, se retrouve au centre du monde, témoin privilégié d'une page d'histoire en train de s'écrire. Malgré le fait que le port de Cherbourg a toujours été un lieu de départ et de retour, de séparations et de retrouvailles, l'escale du Titanic, avec ses passagers venus des quatre coins du globe, rappelle à ses habitants l'importance de Cherbourg dans le grand réseau des voyages transatlantiques

Le Faste du Titanic

L'escale du Titanic à Cherbourg le 10 avril 1912 est un moment emblématique, capturant non seulement l'excitation et l'optimisme de l'époque, mais également le faste inégalé de ce navire légendaire. Car le Titanic symbolise l'apogée du luxe et de l'ingénierie humaine, une vitrine du progrès qui promet de redéfinir les voyages transatlantiques. À Cherbourg, les spectateurs peuvent admirer la majesté architecturale du Titanic. Mesurant près de 269 mètres de long et 28 mètres de large, et sa hauteur équivalente à celle d'un immeuble de 10 étages, sa seule présence dans le port est un spectacle en soi.

Le restaurant « À la Carte' » en première classe

Et puis le faste du Titanic ne réside pas seulement dans sa taille, mais aussi dans ses installations luxueuses. Sur les quais on ne parle que de ses suites dignes des plus grands hôtels, de ses restaurants gastronomiques, on raconte que le navire est équipé d’un gymnase, d’une piscine intérieure, d’un café parisien et même d’un jardin. Il est vrai qu’à bord, tout a été soigné dans le moindre détail. De la vaisselle en porcelaine fine aux tapis luxueux, absolument tout témoigne d’une volonté de confort et d’esthétisme sans précédent.

Le Titanic, le reflet d’une société

Cette escale est aussi l’occasion d’apercevoir les passagers qui montent à bord, tous avec des fortunes diverses en fonction de la classe dans la laquelle ils voyagent. À bord on trouve à la fois des immigrants pleins d'espoir, qui partent chercher une nouvelle vie aux États-Unis, que l'élite fortunée de la planète qui s’apprête à voyager dans un luxe inégalé. Sur le Titanic, comme sur les autres paquebots transatlantiques, tout est prévu, pour que même au beau milieu de l’océan, ces deux classes ne se croisent jamais. Cette juxtaposition sociale symbolise les ambitions et les contradictions d’une époque, le reflet d'une société.

L'arrivée du Titanic à Cherbourg a rassemblé des personnes de toutes origines, offrant un aperçu de la diversité et de la richesse culturelle à bord. C'était un moment où les rêves et les aspirations de l'aristocratie européenne, des immigrants en quête d'une vie meilleure en Amérique, et des curieux fascinés par cette merveille technologique se rencontraient. Derrière le faste et l'enthousiasme, cependant, se cache une confiance peut-être trop présomptueuse dans le progrès technologique. Le Titanic, autoproclamé insubmersible, est l'incarnation de cette foi en l'invincibilité de l’intelligence humaine.

Départ Mouvementé de Southampton

Le Titanic manque de heurter le City of Nex York dès son départ de Southampton

Le 10 avril 1912, le Titanic lève l'ancre de Southampton à 12h15, emportant 953 passagers, dont 31 effectuant la traversée de la Manche, et 889 membres d'équipage, représentant au total quarante nationalités. Le début de son voyage est marqué par un incident qui aurait pu être dramatique lorsque le "Titanic", par la force de ses hélices, manque de peu une collision avec le paquebot "City of New York", amarré au quai. La situation frôle le désastre lorsque les amarres du "City of New York" cèdent sous la pression des remous, le faisant dériver dangereusement à près de 2 mètres du Titanic. Grâce à la réaction rapide du commandant Edward Smith, le Titanic évite de justesse l'accident et peut reprendre sa route, avec une heure de retard sur l'horaire prévu.

Arrivé à Cherbourg en fin d'après-midi, le Titanic doit s'adapter aux contraintes géographiques du port, son tirant d'eau l'empêchant de s'approcher du quai. Cette escale voit le débarquement de 24 passagers et l'embarquement de 274 nouveaux voyageurs, majoritairement de première classe. La tâche de transfert est confiée aux transbordeurs de la White Star Line, le Nomadic et le Traffic, qui facilitent le transfert des passagers et de leurs bagages vers le géant des mers. Après cette courte halte, le Titanic reprend sa traversée vers Queenstown (Cobh de nos jours) en Irlande, et quitte Cherbourg à 20h10, afin de poursuivre son voyage inaugural avec ses passagers venus des quatre coins du monde.

Revivez cette journée historique

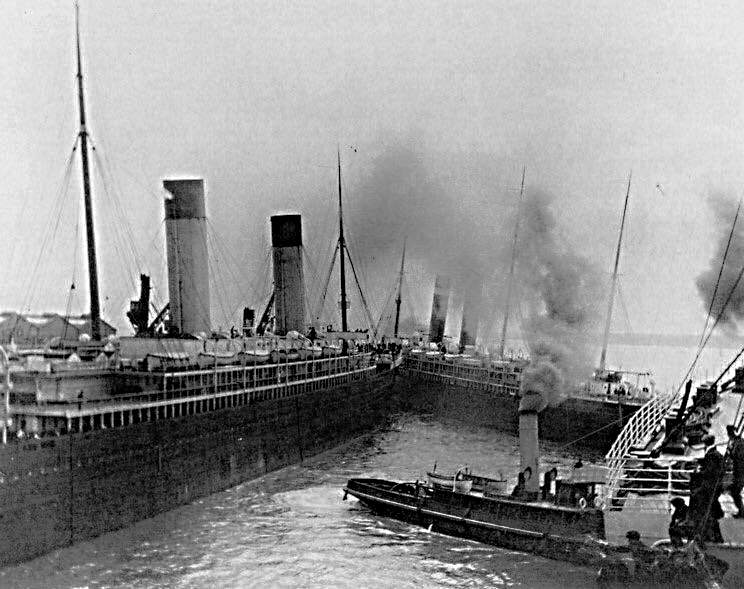

Le Titanic en rade de Cherbourg le 10 avril 1912

Au milieu de l'effervescence que provoque l'escale du Titanic à Cherbourg, un témoin privilégié se tient parmi la foule, son regard attentif capturant chaque détail, chaque nuance de ce moment historique. Ce témoin c’est Jules Munsh, un jeune homme originaire de Cherbourg. Durant les vacances de Pâques de 1912, alors qu'il est élève maître à l'École normale d'instituteurs de Rouen, se trouve chez lui, à Cherbourg. Son père exerce en tant qu'officier mécanicien dans la Marine nationale et son oncle travaille à la Chambre de commerce. Cette connexion familiale avec le monde maritime lui permet d'assister de près à l'arrivée du Titanic. Grâce à eux et à sa connaissance du capitaine, il réussit à embarquer sur le transbordeur « Traffic », et réussit à intégrer un groupe de privilégié, à qui le commandant Smith, le commandant du Titanic, va offrir une visite guidée du navire.

Dans son article, "L'Escale du Titanic à Cherbourg", nous sommes invités à travers lui, à marcher sur les quais de Cherbourg, à sentir l'excitation palpable de la foule, à partager l'espoir et les rêves des passagers montant à bord du navire. Son récit recrée l'ambiance de cette journée spéciale avec une telle vivacité que l'on pourrait presque entendre les sifflements du vent et les clameurs de la foule. Nous vous encourageons vivement à découvrir "L'Escale du Titanic à Cherbourg" par Jules Munsh. Laissez-vous guider par sa narration et ressentez, au fil des mots, la grandeur et l'humanité de ce moment figé dans le temps. C'est une opportunité rare de voir l'histoire à travers les yeux de ceux qui l'ont vécue. C’est aussi rendre hommage à son jeune auteur, que de lire son article, Jules Munsh étant mort en 1915, tué sur le front de la bataille de l’Artois pendant la première guerre mondiale en 1915.

L’ESCALE DU « TITANIC » À CHERBOURG.

par Jules MUNSH

Tour-Eiffel via Cherbourg and Southampton, « Titanic appareille. Sera Cherbourg 4 heures. Envoyez convois spéciaux. »

Tel était le message que recevaient à Paris les bureaux de la « White Star Line », le mercredi 10 avril au matin. Le Titanic, navire immense, démesuré, allait, comme son frère l’Olympic un an auparavant, affronter les mers et opposer aux ouragans terribles de l’Océan la force et le génie humains.

Donc, c’était par cette matinée ensoleillée d’avril que j’apprenais d’un camarade, employé à la Compagnie, que le navire était signalé. Comme c’était prévu depuis plusieurs jours, je courus prévenir le capitaine Gaillard, commandant le transbordeur « Traffic » , que je prendrais passage le soir à son bord.

Le capitaine Gaillard est un « vieux loup de mer », à la face bronzée par le soleil, les embruns et la brise. Excellent marin, d’une rare sûreté de coup d’œil et d’une promptitude souvent mises à l’épreuve, c’est un des meilleurs pilotes de la Manche, connu de tout le personnel maritime de Cherbourg, et sachant apprécier, d’après la façon dont il « entre son bâtiment » en rade, la valeur de n’importe quel commandant de navire.

Le vent avait forcé dans la journée, et les lames commençaient à moutonner au large. À trois heures, le poste de T.S.F. des Rouges-Terres, à trois kilomètres de la ville, n’avait toujours rien enregistré concernant le Titanic. Quelle était donc la cause de ce retard ? Le vapeur réglait ses compas en route, soit ; mais ce n’est pas une opération qui suffise pour allonger de deux heures une traversée si courte. À cinq heures, on ne parlait toujours pas du vaisseau. Mais, peut-être un quart d’heure après, alors qu’on venait d’entendre très au large un sourd grondement qui avait fait dresser l’oreille aux spectateurs, le capitaine Gaillard recevait l’ordre suivant : « Appareillez, le vapeur est à deux milles d’ici. » Trois coups d’une sirène puissante et grave, et le Nomadic partait, suivi à un quart de mille par le Traffic ; le premier emportant 143 passagers de première et de seconde classe, le dernier ayant à son bord autant de monde pour les troisièmes. Au bout de vingt minutes de navigation, les deux transbordeurs « laissaient porter » en vue de la plage du Hommet, noire d’une foule accourue pour saluer, à sa première escale, le roi de l’océan. Depuis quelques minutes, on apercevait sa masse imposante accourant vers le port, et bientôt il était en vue de la passe Ouest, s’apprêtant à manœuvre pour faire son entrée. Les pavillons se hissent sur la digue, au sémaphore de l’Onglet et à la corne de tous les bâtiments en rade. Un piquet de soldats d’artillerie est massé, baïonnette au canon, sur le fort de l’Ouest et sur le fort Chavagnac. Enfin, la batterie de salut de l’arsenal emplit l’air du bruit de ses vingt et un coups de canon. Le Titanic abaisse et remonte trois fois son pavillon national, et son orchestre, massé sur le pont promenade, attaque La Marseillaise. Mais une indécision extraordinaire semblait s’être emparée du navire. On aurait cru, à voir les machines battre successivement en avant et en arrière, que le colosse hésitait à entrer ! Enfin, il « arriva » (se plaça perpendiculairement à la passe), et, après une manœuvre incertaine, passa si près des brise-lames de la digue que, vingt mètres plus près, son voyage était fini.

– Il aborde ! Il aborde ! criaient déjà les marins du Traffic.

– Taisez-vous, tas de bavards, répondait le capitaine Gaillard.

– C’est égal, ajoutait quelqu’un, comment expliquez-vous cette mauvaise entrée ? Cela tient peut-être à l’inexpérience du commandant ?

– Hein ! L’inexpérience de Smith ! C’est assez mal trouvé !

L’incident fut clos par cette réponse. Et chacun, imitant le salut du capitaine Gaillard, témoigna son admiration par de frénétiques hurrahs. D’ailleurs, notre voix n’était pas restée sans échos, et, tandis que sur la plage du Hommet s’agitaient des milliers de bras, des cris d’allégresse parvenaient jusqu’à nous. Le Traffic, s’occupant de son accostage, avançait à bonne allure vers la coupée tribord (droite) du bâtiment. On ne s’explique guère à quelle manœuvre ce dernier voulut alors parer. Toujours est-il qu’il reprit sa marche en « évitant à tribord » (c’est-à-dire en tournant sur lui-même, l’avant allant vers la droite, précisément à la rencontre du Traffic ; le Titanic, voyant aller les transbordeurs vers ses coupées, aurait dû s’immobiliser). Cette sottise arracha un « Ah ! » d’indignation au capitaine Gaillard, qui, saisissant rapidement les manettes, transmit aux machines l’ordre suivant : « Bâbord en avant toute ! Tribord en arrière toute ! » De cette façon, le Traffic prenait une route parallèle à celle du paquebot, et pouvait l’éviter si toutefois il en avait le temps. Mais il était trop tard, et le Traffic alla aborder à une vitesse de quinze nœuds le maladroit novice. Ce géant eut un grognement sourd. Sa peinture arrachée, il subit le choc et « rangea enfin à bord » le Traffic, qui en profita pour accoster. Les machines furent stoppées et le capitaine Gaillard, après avoir fait rentrer ses pavillons, commanda : « Envoyez la passerelle ! » Décidément, le Titanic semblait tout désorienté ! Peut-être son abordage avec le New York à Southampton lui avait-il troublé la raison ; toujours est-il qu’il laissait dériver le Traffic et que Gaillard, s’impatientant, réclamait les porte-amarres en criant avec force : « Eh bien ! Quand vous voudrez, là haut ! » Pendant ce temps, la passerelle était arrivée à hauteur de la coupée où s’étaient réunis quelques officiers du Titanic. Elle fut lancée. Mais, au lieu de la faire amarrer aux taquets d’acier fixés dans la coque, ce qui aurait immobilisé le Traffic, les officiers du paquebot, parmi lesquels se trouvait le lieutenant Murdoch, voyant le mouvement du transbordeur, firent lâcher la passerelle qui, si elle n’eût été retenue par les marins du Traffic, fût tombée à la mer ! « Ah ! Tas d’imbéciles ! s’écria Gaillard enfin mis hors de lui, et frappant violemment sur le pont… Si vous continuez comme cela, vous n’irez pas loin ! Allons ! Envoyez la passerelle ! » La manœuvre fut répétée. Et le Titanic, mouillant son ancre tribord, parvint à s’immobiliser !

Le 2e officier Lightoller et le 1er officier Murdoch

Alors commença le transbordement des passagers et des bagages. Le Nomadic, accosté à bâbord, transbordait les premières et les secondes classes. À bord du Traffic, un petit incident assez curieux se produisit. Le capitaine de frégate Leloup, de la marine militaire française, devait prendre le Nomadic pour visiter le paquebot. Ayant manqué le départ, il s’était embarqué sur le Traffic et avait voulu franchir la coupée. Sur le refus de Murdoch, il demanda :

« Le capitaine du Traffic est à son bord ? » On manda Gaillard qui se présenta :

– À vos ordres, commandant !

– Je voudrais savoir pourquoi un officier de la marine française se voit refuser l’embarquement sur un navire de commerce étranger en rade de Cherbourg ?

En effet, le lieutenant Murdoch désobéissait à l’un des principaux règlements maritimes en interdisant à un officier français l’accès de son bâtiment. Le capitaine Smith fut appelé et vint lui-même chercher à la coupée le capitaine de frégate Leloup. Nous les suivîmes avec empressement, et profitâmes des honneurs de la passerelle. C’est un mélange indescriptible de commandes, de manettes télégraphiques auxquelles tout autre qu’un « habitué des passerelles » ne saurait rien comprendre. À tribord, il y a un groupe de trois manettes composées, à l’aide desquelles on transmet aux machines de route les ordres de marche. À bâbord, il y a les télégraphes de manœuvre, qui correspondent à la machine centrale et servent pour les entrées et sorties. Au centre, il y a l’appareil pour la commande électrique du gouvernail, dont la machine est établie dans une salle spéciale située à l’étage au-dessous. Enfin, il y a les transmetteurs d’ordres de tous les services et l’un particulièrement important qui commande, par un circuit dérivé d’une dynamo spéciale, la fermeture instantanée des cloisons étanches.

Il nous fut permis d’assister à une manœuvre dont la narration pourra donner l’idée de la difficulté de mobilisation d’une telle masse. Le groupe formé par le Titanic, le Traffic et le Nomadic dérivait lentement vers la passe. Il fallait les ramener vers le sud-est. On commande à cet effet : « Machine tribord et centrale, en arrière, à toute vitesse ! Bâbord en avant toute ! » Sous l’influence des puissantes hélices du navire, il semble qu’un rapide mouvement de la masse eût dû se produire. Eh bien, ce ne fut qu’insensiblement, au bout de trois minutes, que le groupe commença, ancre levée, à évoluer vers le lieu où était fixé le « mouillage ».

Pendant ce temps, le transbordement continuait. Un immense filet, tendu entre le paquebot et le transbordeur garantissait les bagages contre une chute possible à la mer. Ceux-ci, pris dans un autre filet, étaient montés, une cinquantaine à la fois, par une grue électrique qui les descendait dans les cales profondes du titan. Les passagers de troisième, suivant l’usage qui s’est malheureusement établi, faisaient une partie de la corvée et transportaient en hâte les menus colis : valises et autres objets peu importants.

Pendant qu’on effectuait ce commerce, où se faisaient remarquer par leur énergie et leur adresse M. M. Hébert, agent de la « White Star », Gaillard, qui est déjà pour nous une vieille connaissance, et le « luggages master » du Titanic, nous continuions notre visite. Les superbes appartements, dont les photographies ne donnent qu’une trop lointaine idée, passaient sous nos yeux émerveillés. Nous traversions, après y être arrivés par cet escalier qui arrachait tant de cris d’admiration, le somptueux salon des premières classes. Les conteurs des « Mille et une Nuits » n’ont rien imaginé de plus beau. C’est à peine si nous osions toucher le superbe velours grenat foncé dont sont faits les sièges. Nos yeux s’arrêtaient, éblouis et figés, sur les sculptures tout en chêne, sur les lambris richement ornés, sur les tentures de brocart d’or, sur les milliers de lampes électriques alors allumées et dont les rayons, tamisés par les pétales multicolores d’un rideau de fleurs de cristal, faisaient ressortir encore davantage la richesse de cet endroit merveilleux.

Là-bas, sur un divan, une jeune dame, élégamment vêtue, converse avec un monsieur de noble allure. On nous renseigne : c’est le colonel Astor et sa femme qui rentrent de voyage de noces. Ici, un militaire en uniforme se promène de long en large et fait le salut au passage du représentant de la marine française. Enfin, rapidement, traversant le salon, M. Ismay Bruce fait une courte apparition et s’engage dans cet escalier que nous venions de quitter. Le temps presse ! Des quatre heures d’escale du navire, deux sont déjà écoulées, et nous n’avons visité que la passerelle et ce merveilleux salon des premières classes ! Il est vrai que, de ces deux endroits, le premier est la tête, et le second est l’âme du bâtiment ! Sur l’invitation du capitaine Smith, nous montons sur le pont des embarcations.

– Si nous coulions, dit avec un sourire de mépris le chef du bord, c’est dans ces jolies embarcations que se réfugieraient les passagers et l’équipage.

– Sont-ce là tous vos moyens de sauvetage ?

– Il est inutile de s’encombrer d’un matériel superflu. Nous avons bien de grands radeaux démontables, mais il est hors de doute qu’à fond de cale ils sont mieux que sur le pont !

Sans proférer un mot, les cinq visiteurs suivent leur guide. On dirait qu’ils sont accablés par un sinistre pressentiment, et sur les lèvres de l’un d’eux naît timidement cette remarque : « Qui sait ? » Nul ne répond ! Bientôt, d’ailleurs, notre accablement disparaît devant la somptuosité de cette salle à manger que nous traversons, avec ses tables recouvertes de tapis magnifiques et ces joyeux convives déjà tous réunis par l’appel retentissant d’une sonnerie de clairon entraînante ; tout cela est inondé par des flots de lumière sous lesquels les bijoux, les toilettes, les couverts et les décors étincellent. M. le lieutenant Rousseau, chef cuisinier du bord, salue ses visiteurs avec son loyal sourire français ! Comme il semble fier de cette salle à manger qui est son domaine, où il règne comme un roi. Nous le quittons, descendons cinq étages, et pénétrons bientôt dans la machine tribord du bâtiment. Non encore relevée de la manoeuvre que nous avons rapportée plus haut et qui durait depuis un bon quart d’heure, elle tourne en arrière à toute vitesse, envoyant alternativement à droite et à gauche ses gigantesques bielles d’acier qui semblent devoir se détacher d’un moment à l’autre et se précipiter sur le spectateur. Mais tout est solide, et l’on a une telle confiance dans la régularité de ces organes merveilleux que de légères passerelles de circulation sont montées à quelques centimètres de ces pièces énormes : un homme est là, suivant de la main le mouvement de l’une des bielles pour s’assurer que, sous l’influence d’une vitesse de quatre cent vingt tours à la minute, elle ne s’est pas échauffée. Et la « tribordaise » tourne toujours, entraînant rapidement l’arbre de couche à l’extrémité duquel se meuvent les formidables bras dont quelques tours ont suffi, à Southampton, pour briser les sept câbles d’amarrage du New York et l’attirer, avec une force qui aurait pu lui être fatale, contre le flanc du Titanic.

Malheureusement, l’heure est passée ! Encore dix minutes et, libéré des transbordeurs, le titan s’élancera vers… J’allais dire vers l’Amérique ! Dans son obligeance, le capitaine Smith veut tout dévoiler, et nous conduit dans les cales somptueuses où des princes trouveraient leurs aises, et où sont renfermées des valeurs énormes ! Puis, nous passons au « poste de mouillage avant », où de braves marins se démènent pour libérer l’immense corps de l’immobilité à laquelle il était contraint par son ancre ! Deux minutes plus tard, trois coups d’une sirène grave, lugubre, assourdissante, sinistre … Le dernier salut du géant à la terre d’Europe … L’adieu définitif … Nous avions souhaité bonne traversée au capitaine Smith ! « Au revoir ! Dans quinze jours », avait crié Gaillard ! Et le vieux loup de mer anglais, souriant sur sa passerelle, agitait vers nous sa main droite, tandis que de l’autre il raidissait le câble de la sirène qui jetait dans l’air calme de la nuit son appel déchirant !…

Quatre jours plus tard, à peu près à la même heure, la même sirène a retenti ! Longtemps, longtemps, elle a frappé d’angoisse ceux qui naviguaient aux alentours ! Le frère aîné du géant, l’Olympic, était accouru aux appels lugubres de son cadet … Il n’avait rien trouvé que quelques épaves … Quatre heures auparavant, aussi beau, aussi lumineux, presque aussi gai qu’à son escale en France, dans son décor de féerie, le gigantesque Titanic, éventré par un iceberg plus gigantesque encore, avait disparu, par un fond de cinq mille mètres, dans les mystérieux abîmes de l’Océan…

MUNSCH,

Élève-Maître de 3e année.