À Villedieu-les-Poêles, la fonderie Cornille-Havard façonne le son des cloches depuis 1865

EN RÉSUMÉ

10 Rue du Pont Chignon Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

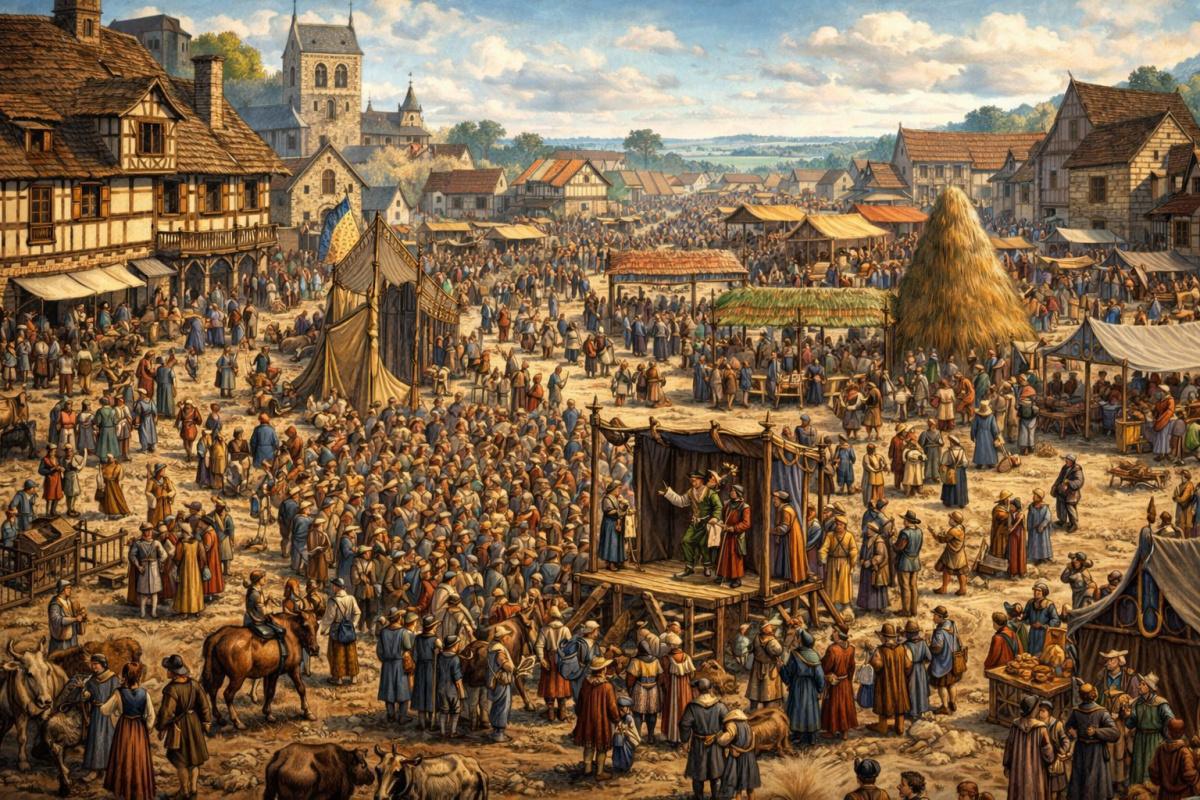

La foire de Guibray, quand Falaise devenait le cœur économique de la Normandie

EN RÉSUMÉ

Anc. Pl. aux Cuirs Falaise Calvados

Prise du fort du Roule : l’assaut héroïque de John D. Kelly

EN RÉSUMÉ

Mnt des Résistants Cherbourg-en-Cotentin Manche

La batterie de Néville (Caqueret), forteresse du Mur de l’Atlantique

L'ANECDOTE

FR Vicq-sur-Mer

1692, la bataille de la Hougue : la flotte du Roi-Soleil est en flammes

EN RÉSUMÉ

Saint-Vaast-la-Hougue Manche Normandie

La Tour Vauban de Tatihou, une forteresse rattrapée par le temps

EN RÉSUMÉ

Tatihou Island Saint-Vaast-la-Hougue

Hangar à dirigeables d'Écausseville : la cathédrale militaire des airs

EN RÉSUMÉ

FJ28+HJ Écausseville Manche

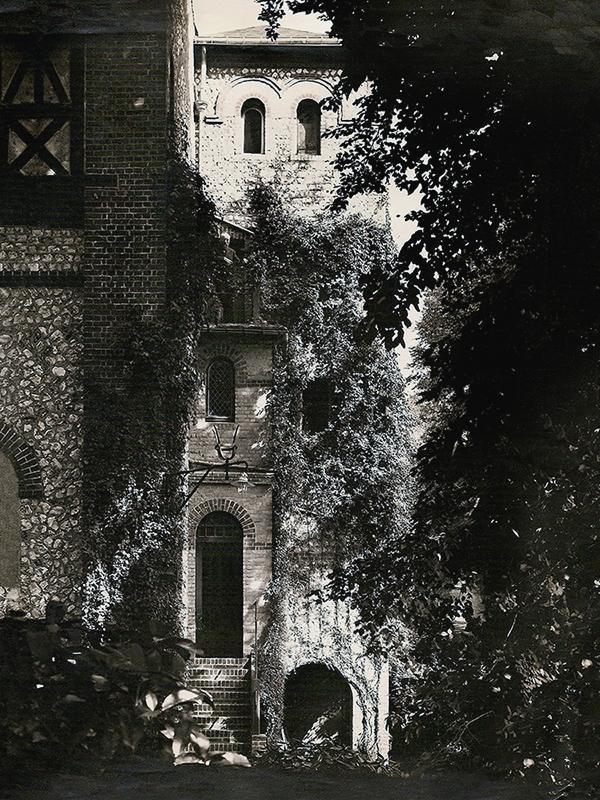

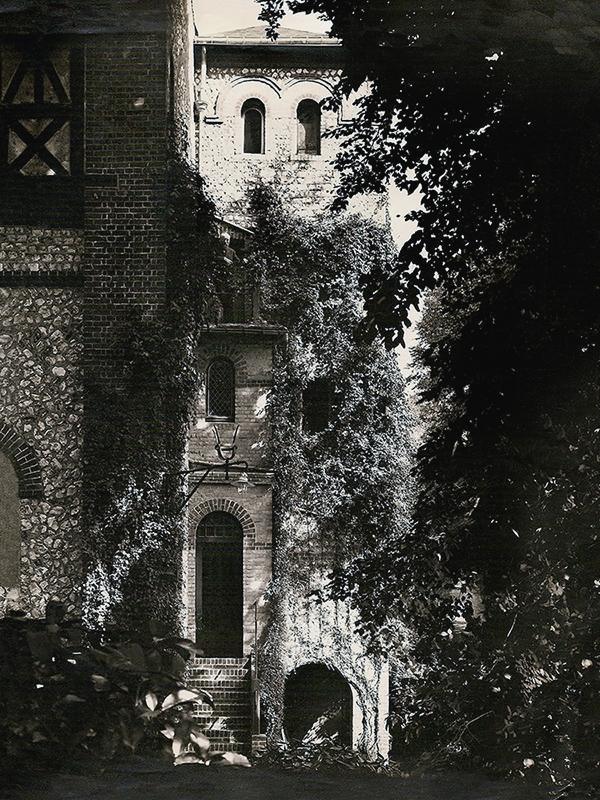

Le château de Carrouges : une forteresse devenue demeure de prestige

EN RÉSUMÉ

3 Le Château Carrouges

Le naufrage de la Blanche-Nef

EN RÉSUMÉ

MPPV+MR Gatteville-le-Phare Manche

Prison royale de Tinchebray, juger et enfermer au cœur de la cité

EN RÉSUMÉ

4 Rue de la Prison Tinchebray-Bocage

Saint-Lô, la ville sacrifiée de juin 1944

EN RÉSUMÉ

4W72+WQ Saint-Lô Manche

Lucie Delarue-Mardrus, vivre et écrire sans limites

EN RÉSUMÉ

44 Rue des Capucins Honfleur

Dominic Ternan, l’aumônier tombé près du pont Tovès

L'ANECDOTE

15 D87 Yvetot-Bocage

Le pont de la Roque, un morceau de la mémoire de la Sienne

EN RÉSUMÉ

2 Rue du Mesnil Orval sur Sienne

1793, le siège de Granville

EN RÉSUMÉ

R9PW+QW Granville Manche

Cherbourg, la stèle de l’attentat de Karachi

EN RÉSUMÉ

J9WJ+XX Cherbourg-en-Cotentin Manche

Portbail, le banc silencieux de David Fanshawe

EN RÉSUMÉ

87MX+VW Port-Bail-sur-Mer Manche

Camp Patton à Néhou, l’attente avant la percée

EN RÉSUMÉ

10 Rue de la Belle Manière Néhou

Cherbourg, la traversée de la Manche en ballon

EN RÉSUMÉ

J9PG+J6 Cherbourg-en-Cotentin Manche

Le Phare de Gatteville, sentinelle du raz Blanchard

EN RÉSUMÉ

25c Rte du Phare Gatteville-le-Phare

Église Saint-Nicolas de Barfleur, vigie des marins

EN RÉSUMÉ

Rue Saint-Nicolas Barfleur Manche

Le discours de De Gaulle à Bayeux en 1946, matrice de la Ve République

L'ANECDOTE

77GV+J8 Bayeux Calvados

Bayeux, lieu du premier discours de De Gaulle sur le sol français libéré

L'ANECDOTE

77GV+J8 Bayeux Calvados

Le char Sherman d’Arromanches, de Berry-au-Bac au Débarquement

L'ANECDOTE

89RJ+2H Arromanches-les-Bains Calvados

Allan Beckett et la route flottante Whale du port Mulberry

L'ANECDOTE

89RJ+42 Arromanches-les-Bains Calvados

Les Filthy Thirteen, quand “Treize crasseux” deviennent des héros en Normandie

L'ANECDOTE

8QJV+P7 Carentan-les-Marais Manche

Charles Norman Shay, l’infirmier amérindien d’Omaha Beach

L'ANECDOTE

948M+HP Saint-Laurent-sur-Mer Calvados

Le mariage d’André Gide au temple protestant d’Étretat

L'ANECDOTE

66 Rue Guy de Maupassant Étretat

La Guillette : quand La Maison Tellier offre à Maupassant sa maison d’Étretat

L'ANECDOTE

57 Rue Guy de Maupassant Étretat

Quand un voyageur allemand inspira la construction de l’église Saint-Martin d’Yport

L'ANECDOTE

85 Rue Charles de Gaulle Yport

L’église Saint-Martin d’Yport, bâtie par tout un village

L'ANECDOTE

85 Rue Charles de Gaulle Yport

L’Académie d’Yport : quand le manoir Laurens devient un foyer de création

L'ANECDOTE

5 Sent. Paul Colin Yport

Dans l’atelier du manoir Laurens, les fresques monumentales de la République prennent forme

L'ANECDOTE

5 Sent. Paul Colin Yport

Château des Aygues : la demeure d’Amédée Boyer, gardien d’un secret

L'ANECDOTE

Rue Jacques Offenbach Étretat Seine-Maritime

Château des Aygues : l’exil discret de la reine Isabelle II à Étretat

L'ANECDOTE

Rue Jacques Offenbach Étretat Seine-Maritime

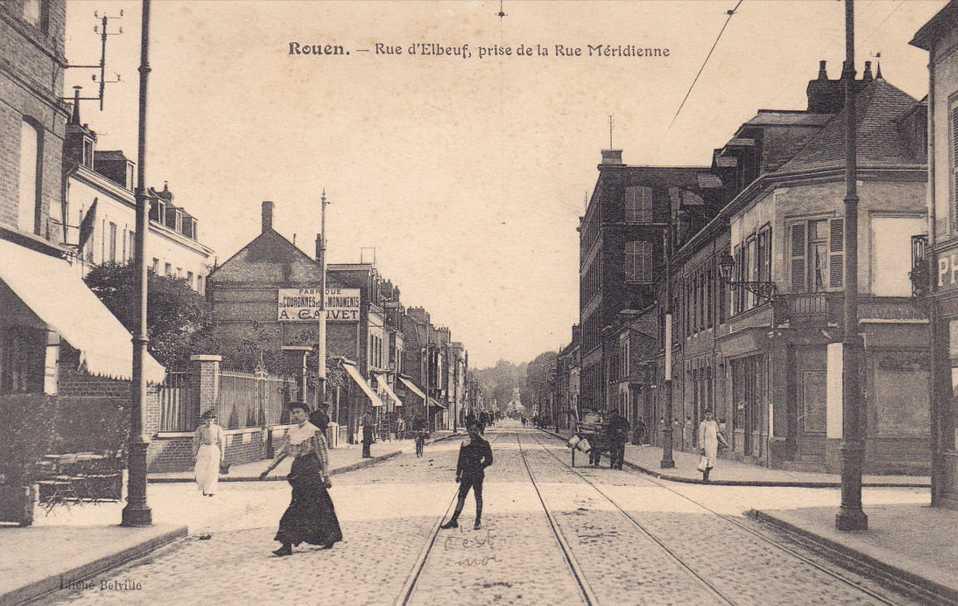

Rouen en 1905: la rue d'Elbeuf

FLASHBACK

69 Rue d'Elbeuf Rouen

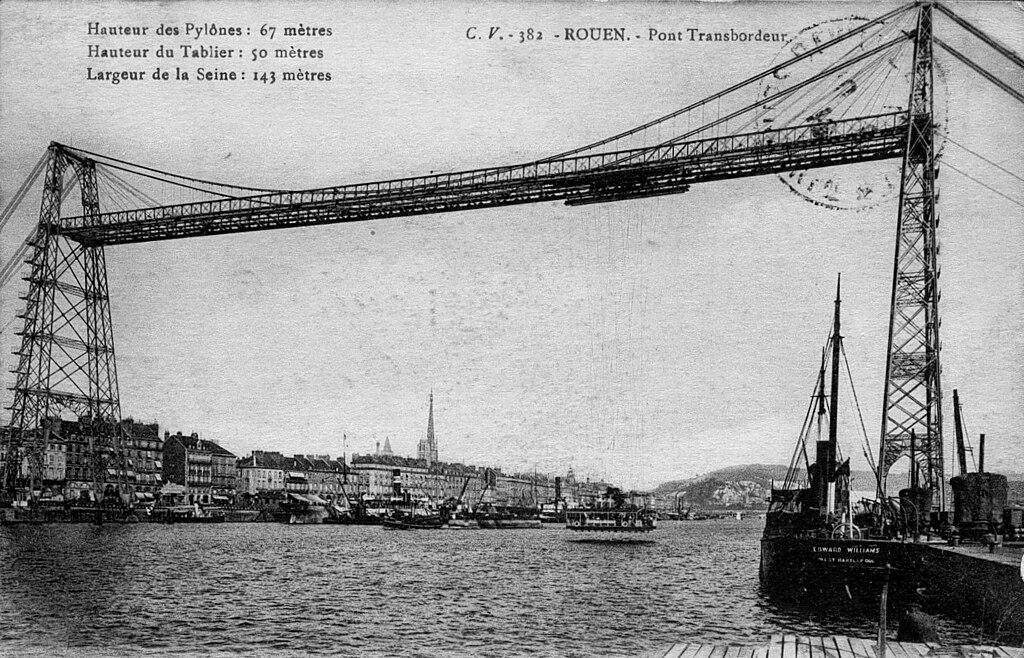

Le pont transbordeur de Rouen, un trait d'union entre deux rives

De nos jours le pont transbordeur de Rouen n'existe plus. Mais son histoire elle, vit encore, et elle nous en dit beaucoup sur l'éternelle problématique de la ville, pour réunir ses deux rives. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, et la ville de Rouen doit faire face au développement constant de sa rive gauche.

Rouen Seine-Maritime Normandie

La colline aux oiseaux : la revanche de la nature sur les ordures

Savez-vous que sous vos pieds, là où fleurissent aujourd'hui des milliers de roses, se cache l'un des passés les moins glorieux de la ville ? Jusqu'en 1973, cet endroit bucolique n'était pas un parc, mais une gigantesque décharge à ciel ouvert. Pendant cinquante ans, les déchets de tout Caen s'y sont empilés, formant une verrue malodorante surnommée la "Montagne" par les riverains. La métamorphose miraculeuse a lieu en 1994, à l'occasion d'un événement symbolique : le 50e anniversaire du Débarquement de Normandie. La ville décide alors de transformer cette cicatrice écologique en un hymne à la paix et à la vie. Les ingénieurs ont dû remodeler le relief, recouvrir les déchets d'une membrane étanche et apporter des tonnes de terre saine pour créer ce chef-d'œuvre paysager de 17 hectares. Aujourd'hui, en admirant la superbe vue sur la ville depuis le sommet, souvenez-vous que vous êtes littéralement debout sur les oubliettes de l'histoire, transformées en…

Av. de l'Amiral Mountbatten Caen Calvados

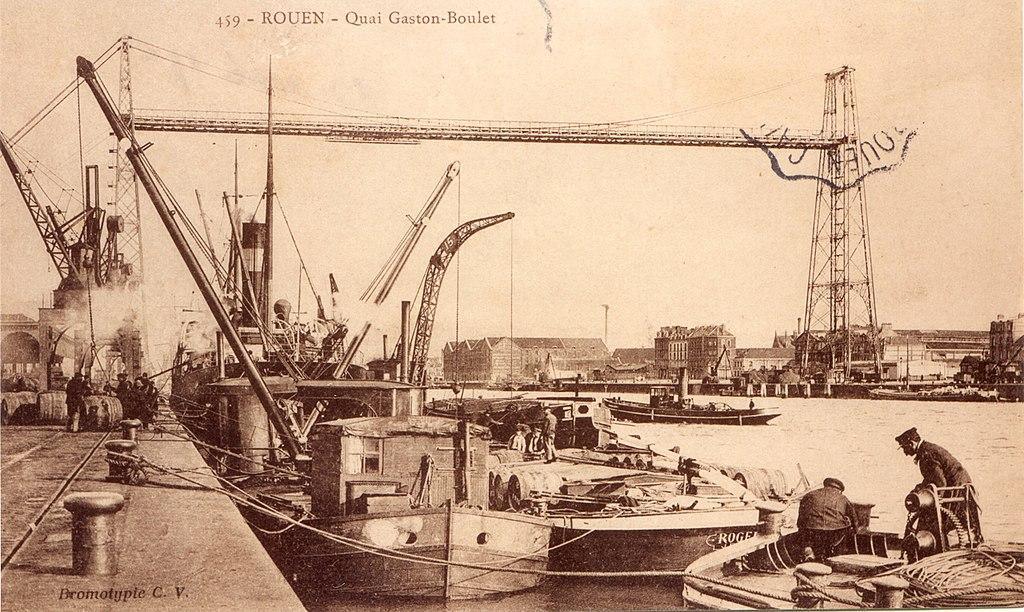

Rouen 1903 : Le quai Gaston Boulet et le pont transbordeur

FLASHBACK

Quai Gaston Boulet Rouen Seine-Maritime

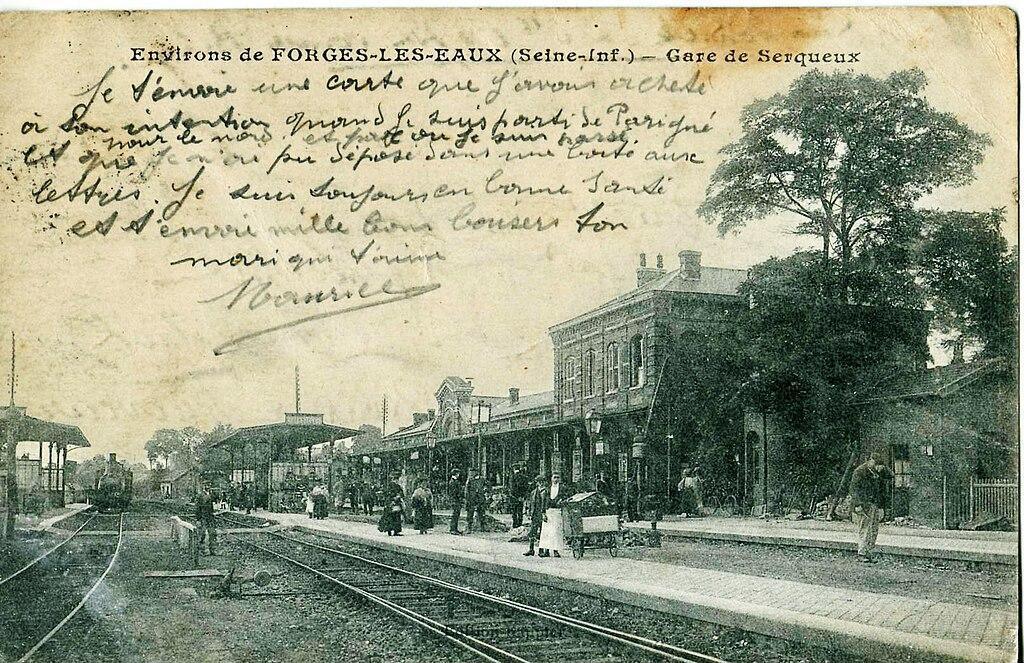

La gare de serqueux années 1910 : la miraculée des rails

FR Serqueux Seine-Maritime

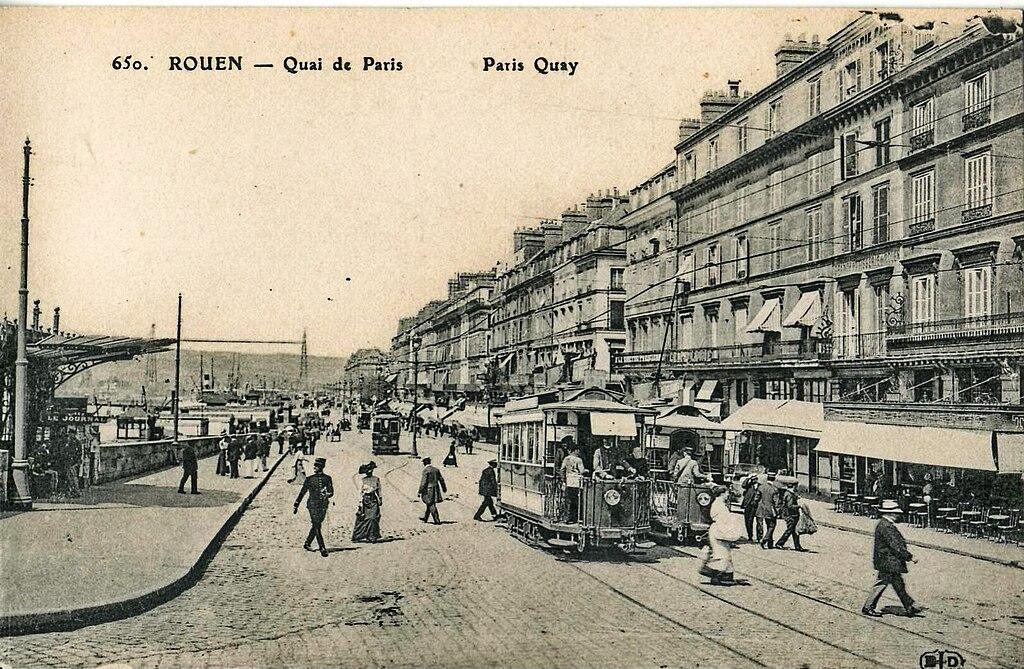

Rouen 1910 : le quai de Paris

FLASHBACK

Quai de Paris Rouen Seine-Maritime

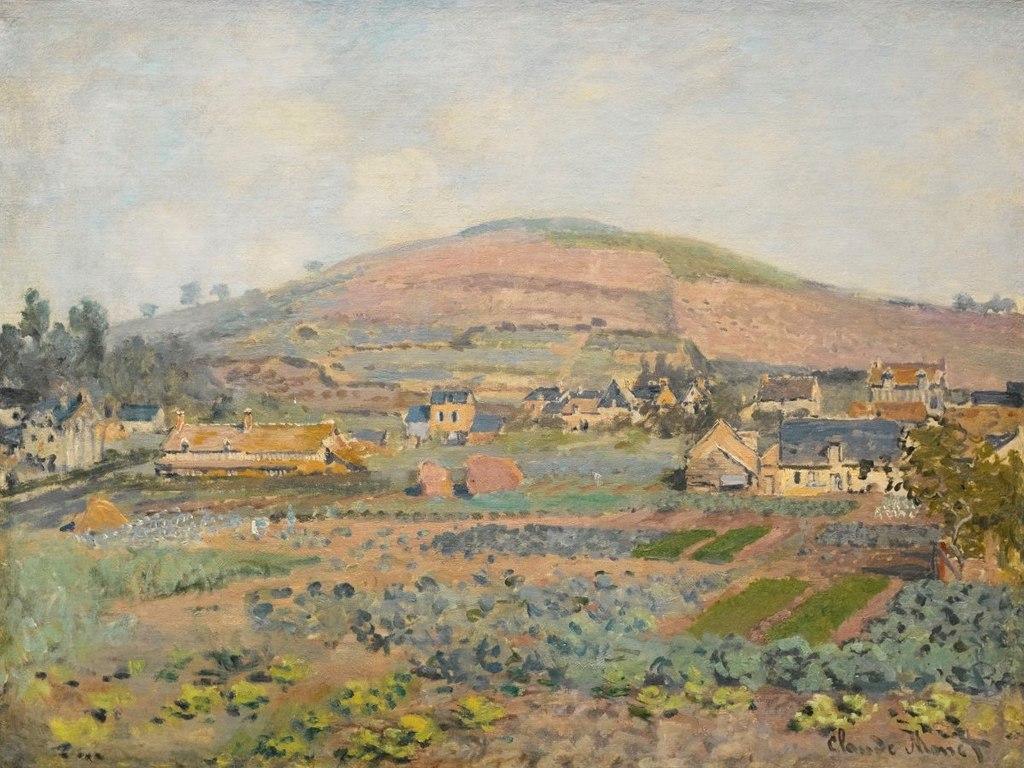

Le Mont Riboudet, vu par Monet en 1872

FLASHBACK

FR Rouen Seine-Maritime

L'hôtel continental de Forges-les-Eaux : de la fête aux blessés de guerre

Avec son toit mansardé et son allure imposante, l'Hôtel Continental est le stéréotype du grand hôtel de villégiature de la fin du XIXe siècle. Il a vu défiler le gotha parisien venu prendre les eaux et s'amuser au casino. Mais si les murs pouvaient parler, ils ne raconteraient pas que des valses et des dîners de gala. Lors de la Première Guerre mondiale, la fête s'arrête brutalement. La proximité du front de la Somme et la capacité hôtelière de la ville transforment Forges en ville-hôpital. Le Continental est réquisitionné et devient l'Hôpital Bénévole 103bis. Les chambres luxueuses accueillent alors les soldats blessés, et notamment les "Gueules Cassées", ces hommes défigurés par les obus, qu'on tente de réparer loin des regards. En l'observant aujourd'hui, on voit un beau bâtiment, mais il porte en lui la mémoire de cette parenthèse tragique où l'Europe basculait dans l'horreur.

110 Av. des Sources Forges-les-Eaux

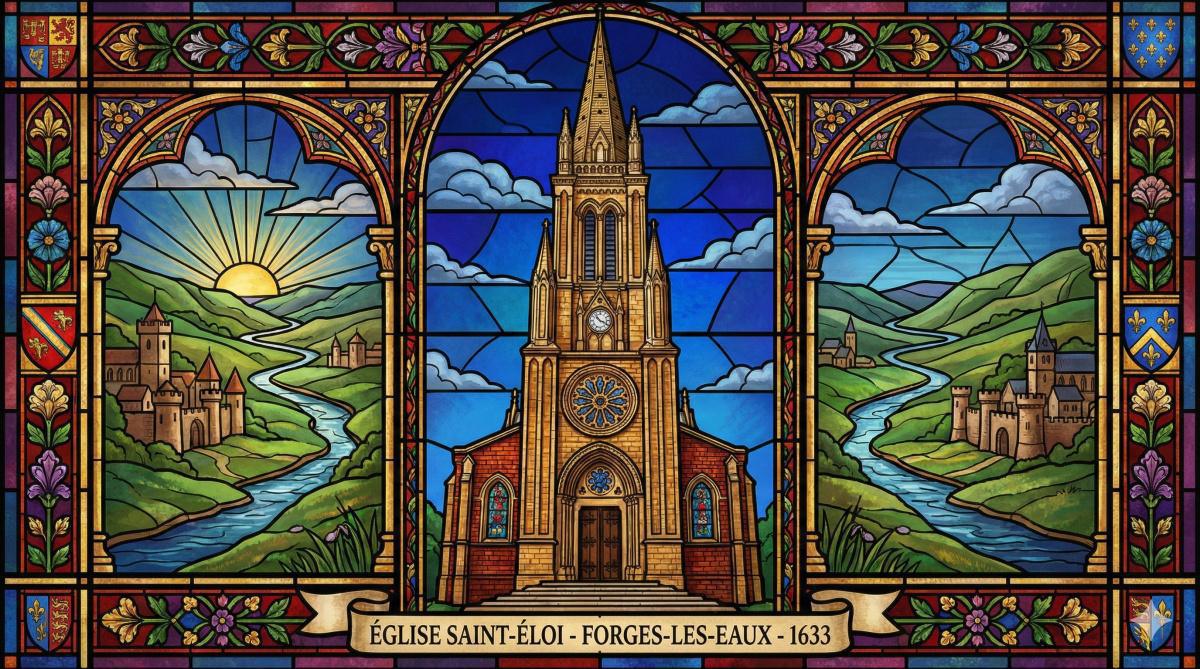

Les vitraux de l'église saint-éloi de Forges-les-Eaux : une bande dessinée royale

Vue de l'extérieur, cette église en brique et pierre reconstruite en 1878 semble assez classique. Pourtant, elle est le "livre d'or" de la ville. Son véritable trésor se trouve à l'intérieur, il suffit de regarder vers la lumière. Les vitraux du chœur ne racontent pas uniquement des scènes bibliques, mais l'histoire politique de la France ! Ils ont été conçus comme une véritable bande dessinée historique pour commémorer le pèlerinage royal de 1633. On y voit le roi Louis XIII assistant à la messe ici-même (dans l'ancienne église), et la reine Anne d'Autriche en prière. C'est un détail fascinant : l'église utilise l'art sacré pour valider la légende locale selon laquelle la naissance de Louis XIV est un miracle divin survenu grâce aux eaux et aux prières faites à Forges. N'oubliez pas non plus que Saint Éloi est le patron des forgerons, un clin d'œil aux origines métallurgiques de la cité.

Pl. de Gaulle Forges-les-Eaux Seine-Maritime

La statue des trois sources à Forges-les-Eaux: une histoire d'eau

Prèes du Lac de L'Andelle, au détour d'une allée du Bois de l'Épinay, trois femmes de bronze semblent veiller sur le lac. Elles sont les allégories des trois sources sacrées de la ville : la Royale, la Reinette et la Cardinale. Mais leur histoire est moins poétique que géologique. Ce qui a attiré les Rois ici, c'est ce qu'on appelait "l'or rouge". L'eau de Forges était si chargée en fer qu'elle laissait des traces de rouille partout et avait un goût métallique épouvantable. Au XVIIe siècle, on pensait que boire ce "fer liquide" rendait les organes indestructibles et soignait tout, de l'anémie à l'infertilité. Les curistes devaient en boire des quantités astronomiques chaque matin (jusqu'à plusieurs litres !). Cette statue est un hommage à cette ressource naturelle improbable qui a transformé un village de forgerons en station thermale de luxe.

JG5J+R4 Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Le grand casino de Forges-les-Eaux : le rêve de Jacques Hébertot

Si ce casino ressemble à un temple grec avec ses colonnes majestueuses, ce n'est pas un hasard, c'est une mise en scène. Le bâtiment original a brûlé en 1896, mais son allure actuelle date surtout des années 1950. À cette époque, le casino est racheté par Jacques Hébertot, une légende du théâtre parisien (qui a donné son nom au théâtre Hébertot à Paris). Hébertot avait une vision folle : il ne voulait pas d'un simple tripot de province, mais d'un "Centre Culturel International". C'est lui qui a fait plaquer cette façade à l'antique pour donner une noblesse intellectuelle au lieu. Il y faisait venir le Tout-Paris littéraire et les grandes pièces de théâtre avant qu'elles ne soient jouées dans la capitale. Aujourd'hui propriété du groupe Partouche, le bâtiment garde cette allure théâtrale unique, vestige de l'ambition démesurée d'un homme de scène.

Av. des Sources Forges-les-Eaux Seine-Maritime

La villa Richelieu : un chalet suisse dans Forges-les-Eaux

C'est l'un des plus beaux "mensonges" architecturaux de la région. En voyant cette villa aux balcons de bois dentelé, on pense immédiatement aux Alpes. Et pour cause : ce bâtiment est l'authentique Pavillon Suisse de l'Exposition Universelle de Paris de 1867. À la fin de l'expo, au lieu d'être détruit, il a été acheté, démonté en kit et remonté ici pour loger les curistes fortunés. Mais pourquoi l'appelle-t-on "Villa Richelieu" ? C'est un pur anachronisme marketing du XIXe siècle ! Le Cardinal Richelieu (mort en 1642) n'a évidemment jamais connu ce chalet de 1867. On l'a baptisé ainsi uniquement parce qu'il se trouve à deux pas de la source "Cardinale" et qu'une statue du prélat a été posée dans le jardin. C'est donc un chalet suisse, venu de Paris, portant le nom d'un ministre du XVIIe siècle : un véritable cocktail historique !

Av. des Sources Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Le parc de l'hôtel de ville à Forges-les-Eaux : le berceau secret du Roi-Soleil

Ne vous fiez pas à son allure administrative actuelle : cette Mairie est un "monument miracle". En juin 1633, ce bâtiment (alors la luxueuse maison du maître-verrier Levaillant) est réquisitionné pour devenir le logis de Louis XIII, d'Anne d'Autriche et du Cardinal Richelieu. L'enjeu est colossal : le couple royal est stérile depuis des années et la France attend désespérément un dauphin. Les médecins de la Cour prescrivent alors les eaux de Forges, jugées "fortifiantes". Pendant des semaines, la Reine et le Roi boivent l'eau ferrugineuse et prient. L'histoire (ou la légende officielle) retient que c'est suite à ce séjour précis que la Reine tomba enceinte du futur Louis XIV. En visitant le parc, vous verrez encore le "Corps de Garde" et le portail, vestiges silencieux de cet été où le destin de la monarchie française a basculé en Normandie.

37 Pl. Brevière Forges-les-Eaux