Festival des Vieilles Charrues : l’histoire d’un pari breton réussi

EN RÉSUMÉ

Rte de Pont Daoulaz Carhaix-Plouguer Finistère

Les marais salants de Guérande : un paysage façonné par les paludiers

EN RÉSUMÉ

D92 Guérande Loire-Atlantique

Ouest-France, de journal de la Libération à premier quotidien régional

EN RÉSUMÉ

38 Rue du Pré Botté Rennes

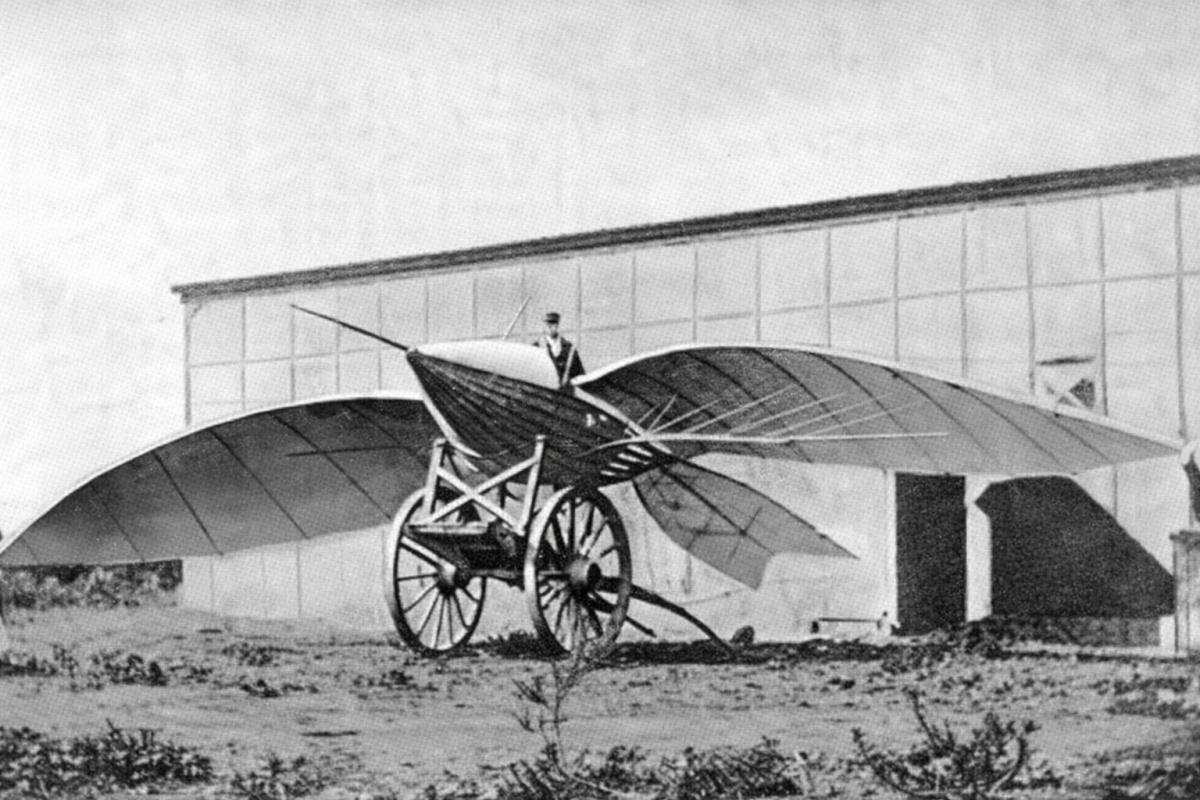

Jean-Marie Le Bris, le marin qui rêvait de voler comme un albatros

EN RÉSUMÉ

4PRG+5Q Plonévez-Porzay Finistère

Durandal à Rocamadour : l’épée de Roland fichée dans la falaise

EN RÉSUMÉ

Rue de la Mercerie Rocamadour

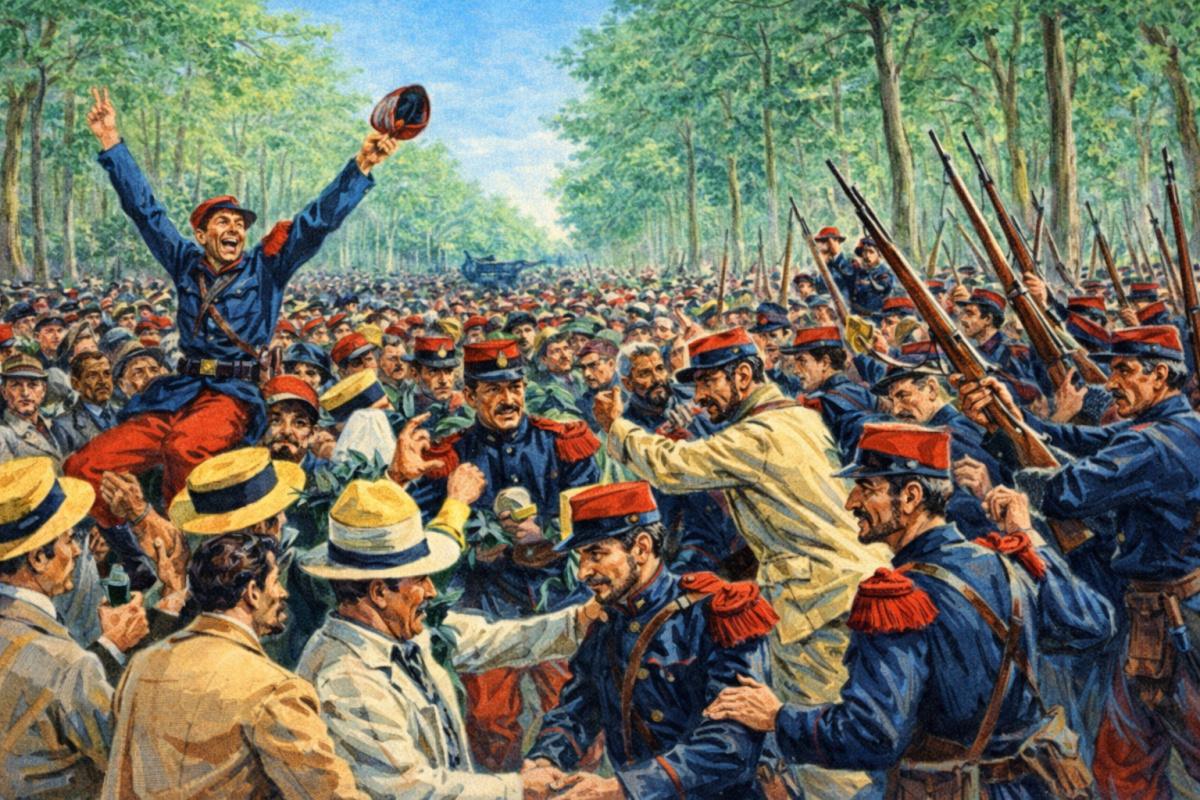

La mutinerie du 17e à Béziers : au cœur de la révolte des vignerons de 1907

EN RÉSUMÉ

FR Béziers Hérault

Rue de la Ferronnerie : l’assassinat d’Henri IV en plein Paris

EN RÉSUMÉ

8 Rue de la Ferronnerie Paris

Richelieu, quand le cardinal imagine une ville nouvelle

EN RÉSUMÉ

24 Pl. du marché Richelieu

L’usine Renault de Boulogne-Billancourt : la forteresse ouvrière disparue

EN RÉSUMÉ

Île Seguin Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine

La côte des Deux-Amants : une légende gravée dans la pierre

EN RÉSUMÉ

Côté des Deux Amants Romilly-sur-Andelle Eure

Le château de Gisors, légendaire verrou du Vexin médiéval

EN RÉSUMÉ

Pl. de Blanmont Gisors Eure

Usine marémotrice de la Rance : quand la mer produit de l’électricité

EN RÉSUMÉ

Usine marémotrice de la Rance FR 35400

La pâtisserie Stohrer, la mémoire gourmande de Paris

EN RÉSUMÉ

51 Rue Montorgueil Paris

Le Marégraphe de Marseille, le point zéro des altitudes françaises

EN RÉSUMÉ

174 Cor Président John Fitzgerald Kennedy Marseille

La manufacture des Rames à Abbeville, naissance et mutations d’un géant textile

EN RÉSUMÉ

272 Chau. d'Hocquet Abbeville

31 juillet 1914, l’assassinat de Jean Jaurès au Café du Croissant.

EN RÉSUMÉ

146 Rue Montmartre Paris

Mémorial de la guerre d’Algérie : un lieu à la mémoire encore vive

EN RÉSUMÉ

65 Quai Jacques Chirac Paris

À Moussais, la bataille de Poitiers, le choc décisif de 732

EN RÉSUMÉ

4 Chem. de la Baudette Vouneuil-sur-Vienne

La Vallée des Merveilles, les pierres gravées du mont Bégo

EN RÉSUMÉ

3CGQ+37 Tende Alpes-Maritimes

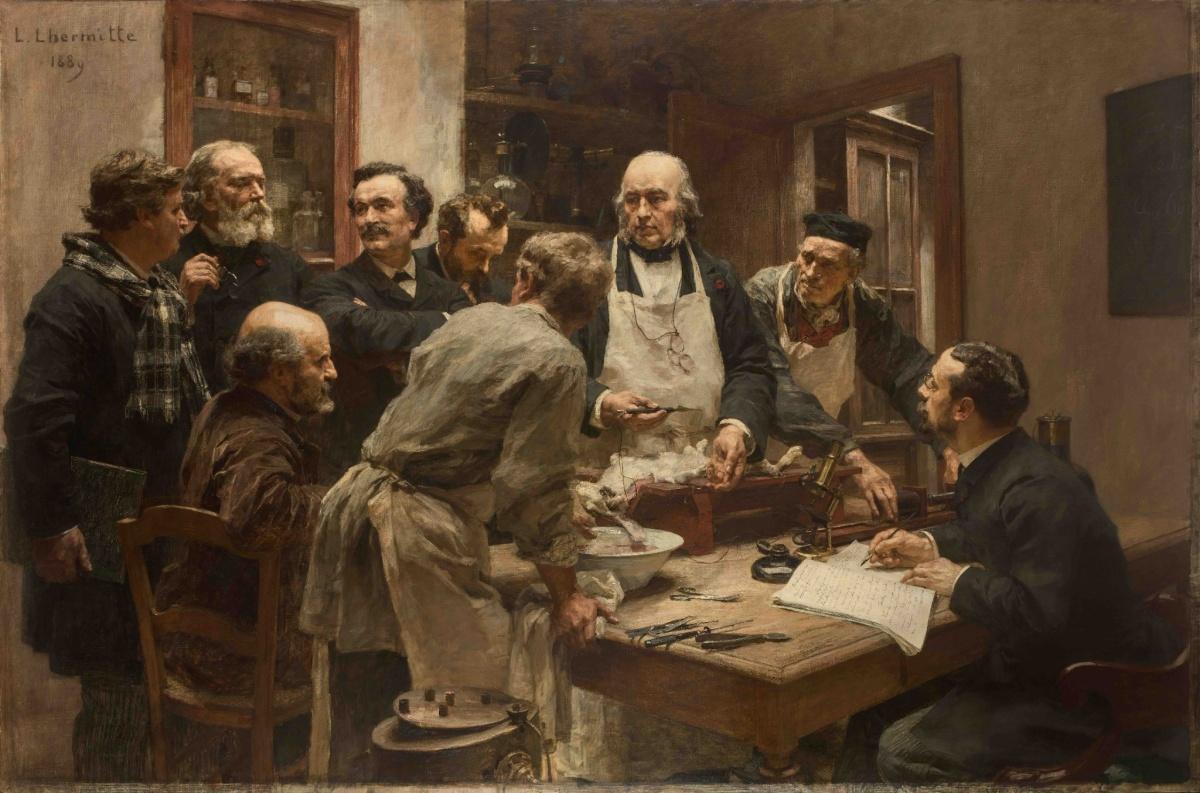

À Saint-Julien-en-Beaujolais, la maison aux origines de Claude Bernard

EN RÉSUMÉ

414 Rte du Musee Saint-Julien

Sérignan-du-Comtat, l’harmas de Jean-Henri Fabre

EN RÉSUMÉ

445 Rte d'Orange Sérignan-du-Comtat

Nicolas de Condorcet, du mathématicien au penseur du savoir pour tous

EN RÉSUMÉ

11 Rue Condorcet Ribemont

Marie Marvingt, la fiancée du danger

EN RÉSUMÉ

8 Pl. de la Carrière Nancy

À Saint-Galmier, Badoit invente le thermalisme à domicile

EN RÉSUMÉ

Square Auguste Saturnin Av. Badoit Saint-Galmier

À Villedieu-les-Poêles, la fonderie Cornille-Havard façonne le son des cloches depuis 1865

EN RÉSUMÉ

10 Rue du Pont Chignon Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

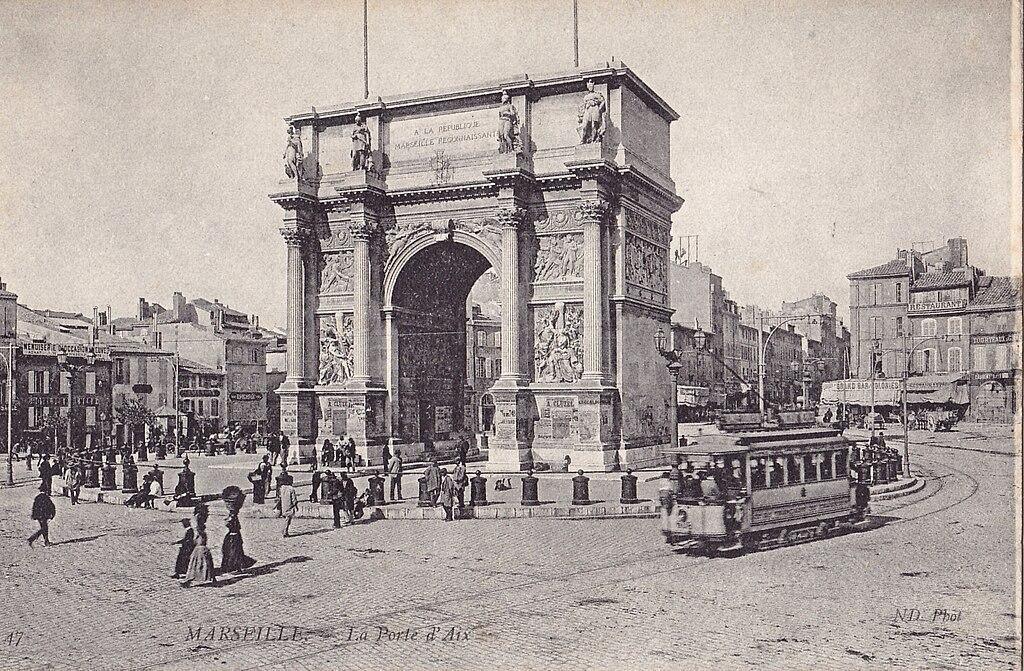

La Porte d’Aix à Marseille : un monument à l'histoire mouvementée

EN RÉSUMÉ

892F+QW Marseille Bouches-du-Rhône

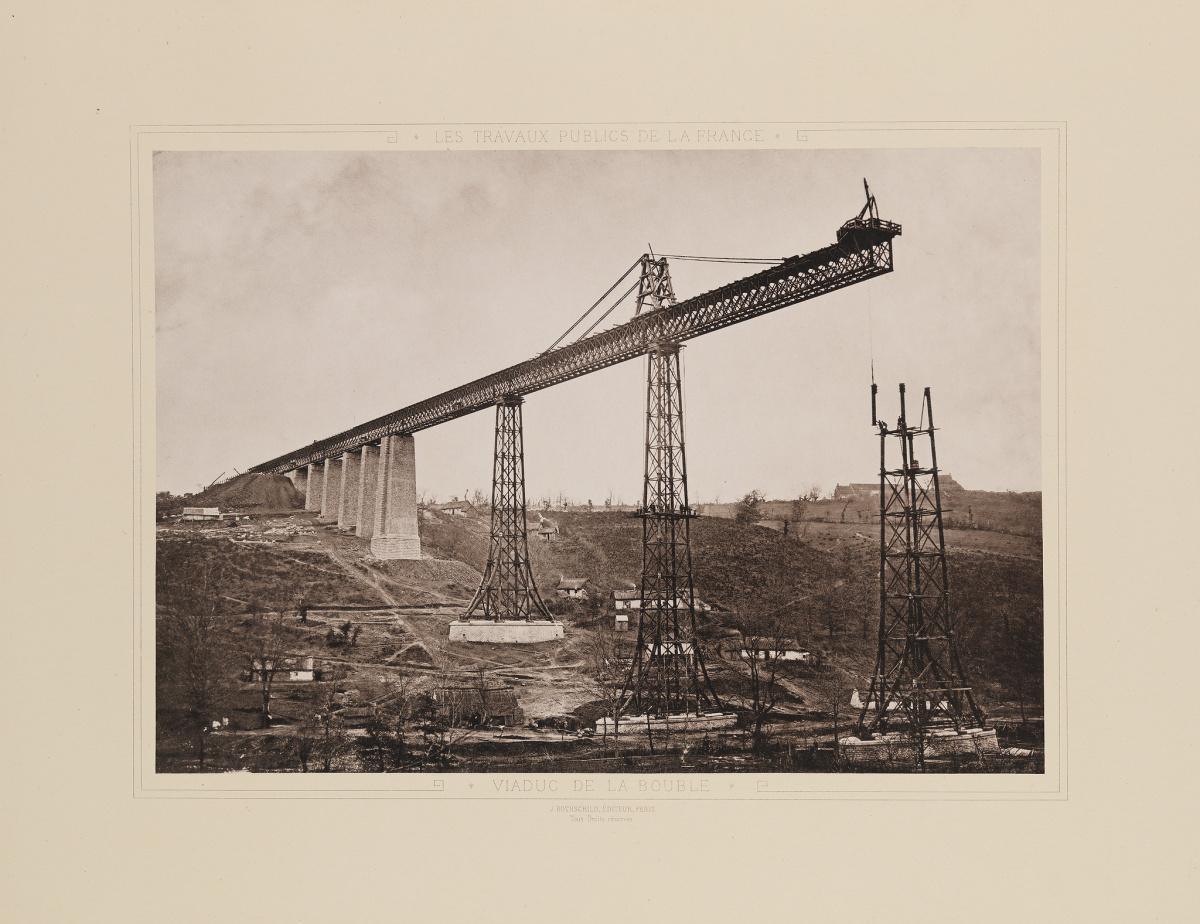

Le viaduc de la Bouble, géant de fer et de pierre

RETOUR VERS LE PASSÉ

Échassières Allier Auvergne-Rhône-Alpes

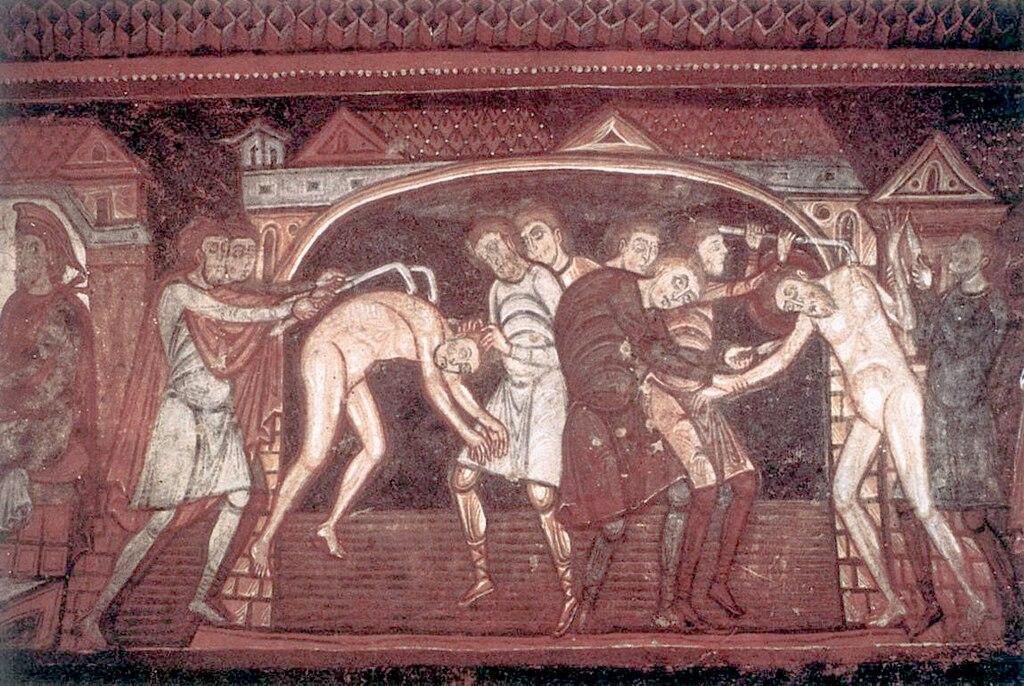

À Saint-Savin-sur-Gartempe, la Bible racontée en peinture

EN RÉSUMÉ

Pl. de la Libération Saint-Savin Vienne

Le Viaduc de Garabit, le laboratoire géant de l’ingénierie Eiffel

EN RÉSUMÉ

Ruynes-en-Margeride Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Le Conservatoire botanique national de Brest, un refuge pour le vivant

EN RÉSUMÉ

52 All. du Bot Brest

Arcachon, la Ville d’Hiver : soigner, investir, distinguer

EN RÉSUMÉ

Victor Hugo Av. Victor Hugo Arcachon

La fourche d’Eugène Christophe au col du Tourmalet (1913)

EN RÉSUMÉ

X6MG+QR Campan Hautes-Pyrénées

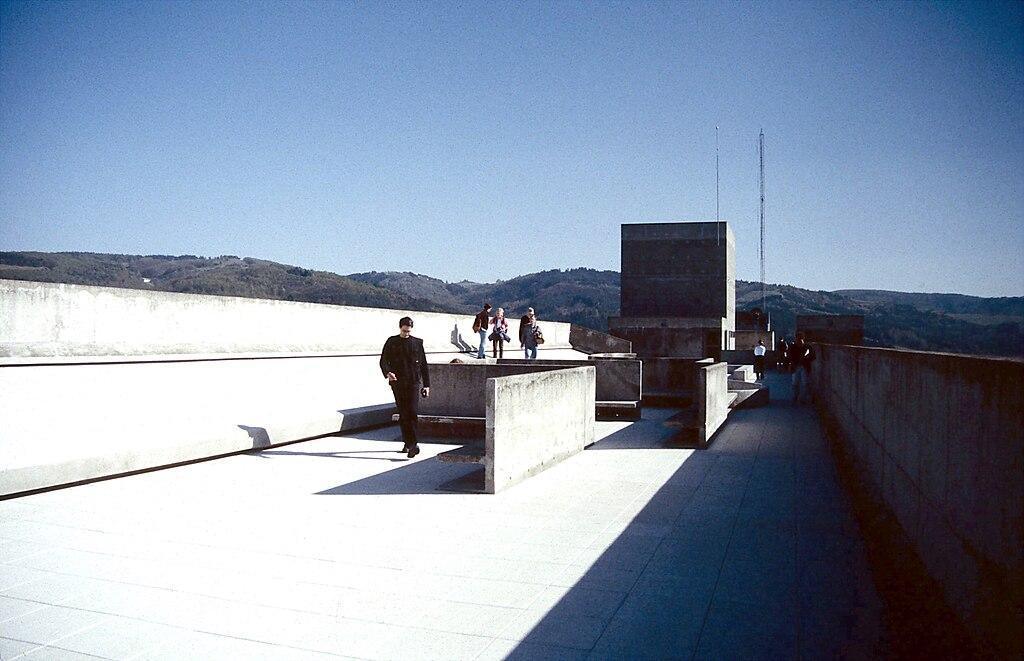

Firminy-Vert, l’utopie urbaine de Le Corbusier

EN RÉSUMÉ

Bd Périph. du Stade Firminy Loire

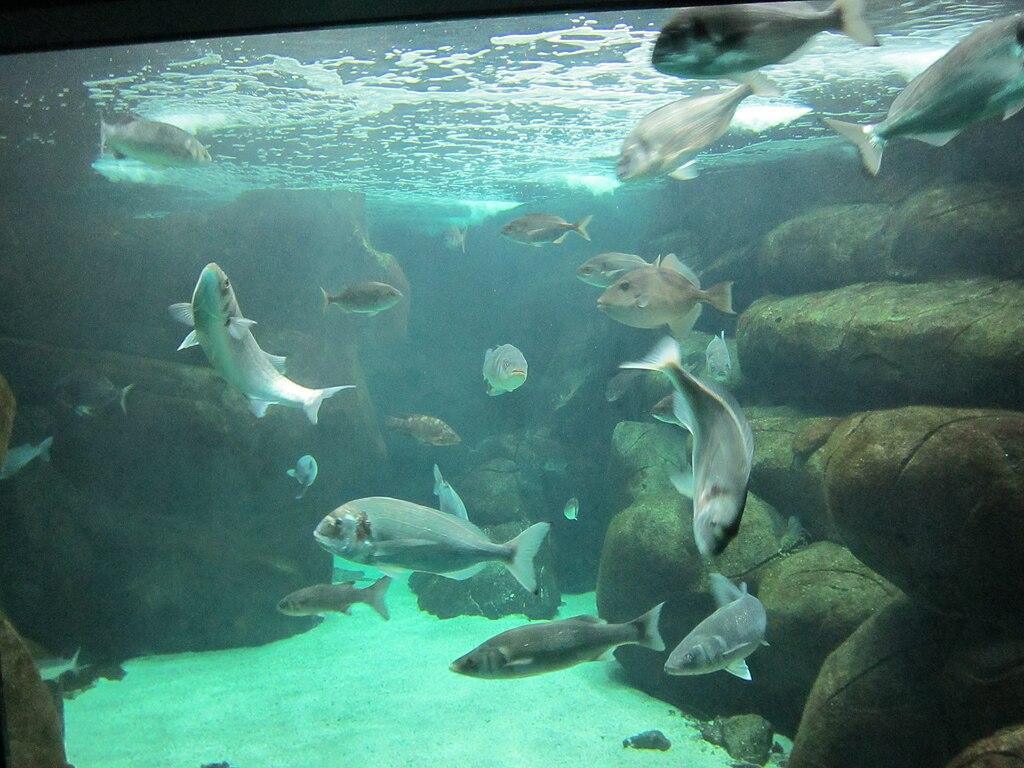

Station de biologie marine de Concarneau, la science les pieds dans l’eau

EN RÉSUMÉ

Quai de la Croix Concarneau Finistère

Aqueduc du Gier, un monument pour alimenter Lugdunum en eau

EN RÉSUMÉ

40 Rte des Pins Chaponost

Le gibet de Montfaucon, six siècles de justice par la peur

EN RÉSUMÉ

12 Rue Boy-Zelensky Paris

La foire de Guibray, quand Falaise devenait le cœur économique de la Normandie

EN RÉSUMÉ

Anc. Pl. aux Cuirs Falaise Calvados

Colombiers 1680 : le tunnel du Malpas devient le premier tunnel navigable d’Europe

EN RÉSUMÉ

Nissan-lez-Enserune Hérault

Prise du fort du Roule : l’assaut héroïque de John D. Kelly

EN RÉSUMÉ

Mnt des Résistants Cherbourg-en-Cotentin Manche

La batterie de Néville (Caqueret), forteresse du Mur de l’Atlantique

L'ANECDOTE

FR Vicq-sur-Mer

1692, la bataille de la Hougue : la flotte du Roi-Soleil est en flammes

EN RÉSUMÉ

Saint-Vaast-la-Hougue Manche Normandie

La Tour Vauban de Tatihou, une forteresse rattrapée par le temps

EN RÉSUMÉ

Tatihou Island Saint-Vaast-la-Hougue

Hangar à dirigeables d'Écausseville : la cathédrale militaire des airs

EN RÉSUMÉ

FJ28+HJ Écausseville Manche

Le château de Carrouges : une forteresse devenue demeure de prestige

EN RÉSUMÉ

3 Le Château Carrouges

Le naufrage de la Blanche-Nef

EN RÉSUMÉ

MPPV+MR Gatteville-le-Phare Manche

Prison royale de Tinchebray, juger et enfermer au cœur de la cité

EN RÉSUMÉ

4 Rue de la Prison Tinchebray-Bocage

Saint-Lô, la ville sacrifiée de juin 1944

EN RÉSUMÉ

4W72+WQ Saint-Lô Manche

Lucie Delarue-Mardrus, vivre et écrire sans limites

EN RÉSUMÉ

44 Rue des Capucins Honfleur