De la Villa Eugénie à l’Hôtel du Palais, le rêve impérial de Biarritz

EN RÉSUMÉ

1 Av. de l'Impératrice Biarritz

Le port des Pêcheurs de Biarritz, l’histoire d’une anse protégée

EN RÉSUMÉ

All. Port des Pêcheurs Biarritz FR

Le Rocher de la Vierge à Biarritz, de la chasse à la baleine au tourisme impérial

EN RÉSUMÉ

Rocher de la Vierge Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Bombardements de 1944 : Le Havre détruit à 82 %

EN RÉSUMÉ

F4R5+56 Le Havre Seine-Maritime

La Maison de l’Armateur, entre faste bourgeois et mémoire de l’esclavage

EN RÉSUMÉ

3 Quai de l'Île Le Havre

L’aître Saint-Maclou : du charnier à l’école des vivants

Au cœur du quartier Saint-Maclou à Rouen, l’aître Saint-Maclou témoigne d’une histoire singulière où la mémoire des morts se mêle à la vie quotidienne. Né de la peste noire de 1348, ce cimetière paroissial devient rapidement trop exigu et, au XVIᵉ siècle, on y construit de vastes galeries à pans de bois destinées à accueillir les ossements exhumés. Orné de sculptures de la Renaissance et de motifs macabres – crânes, tibias, danses de la mort – l’endroit est à la fois lieu de recueillement et œuvre d’art.

186 Rue Martainville Rouen

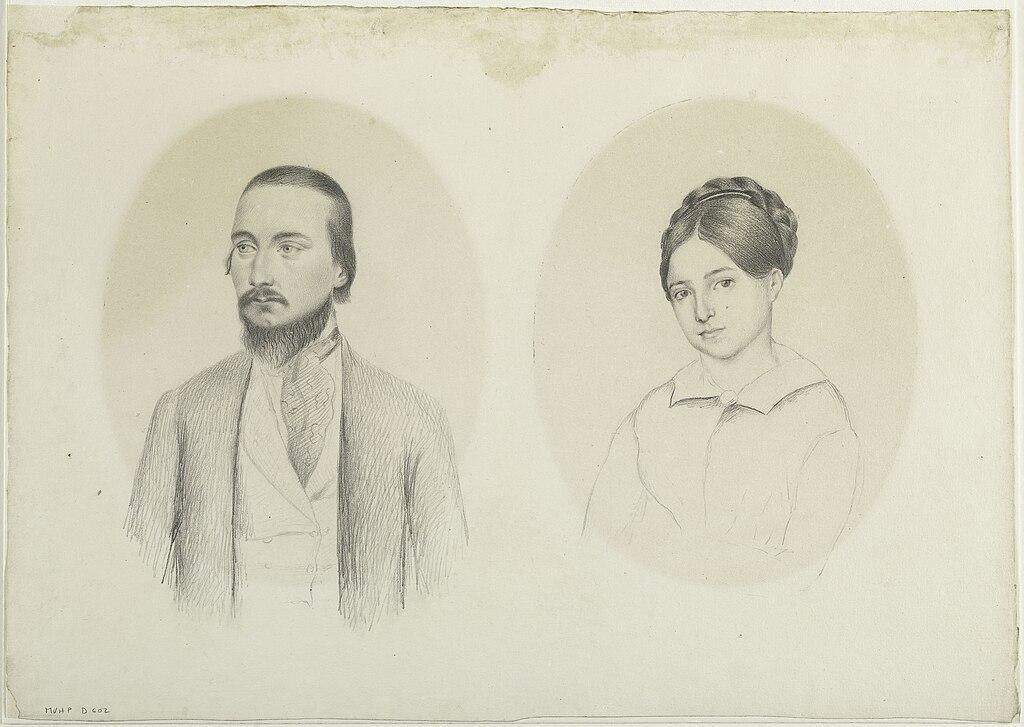

La noyade de Léopoldine : le drame de Victor Hugo

C'est ici, que le 4 septembre 1843, un drame bouleverse à jamais la vie de Victor Hugo. Ce matin-là, sa fille aînée Léopoldine, âgée de 19 ans et récemment mariée à Charles Vacquerie, embarque sur la Seine à Villequier avec son époux, son oncle et son jeune cousin. Ils se rendaient à Caudebec, où Charles devait régler la succession de son père, à bord d’un canot de course nouvellement construit par son oncle. Le temps est paisible, mais un tourbillon soudain renverse leur frêle embarcation. Charles tente désespérément de sauver Léopoldine, plongeant à plusieurs reprises, avant de disparaître avec elle et les autres passagers.

GM8J+J3 Rives-en-Seine Seine-Maritime

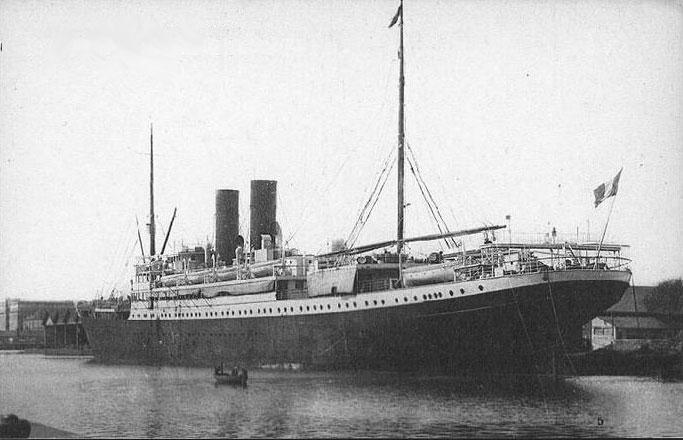

Le Meknès torpillé malgré l’armistice

EN RÉSUMÉ

X59W+7F Petit-Caux Seine-Maritime

Le cimetière monumental, le Père-Lachaise rouennais

EN RÉSUMÉ

Rue du Mesnil Gremichon Rouen Seine-Maritime

PC Flak et central téléphonique : au cœur de la forteresse du Havre

EN RÉSUMÉ

7 Rue Escarpée Le Havre

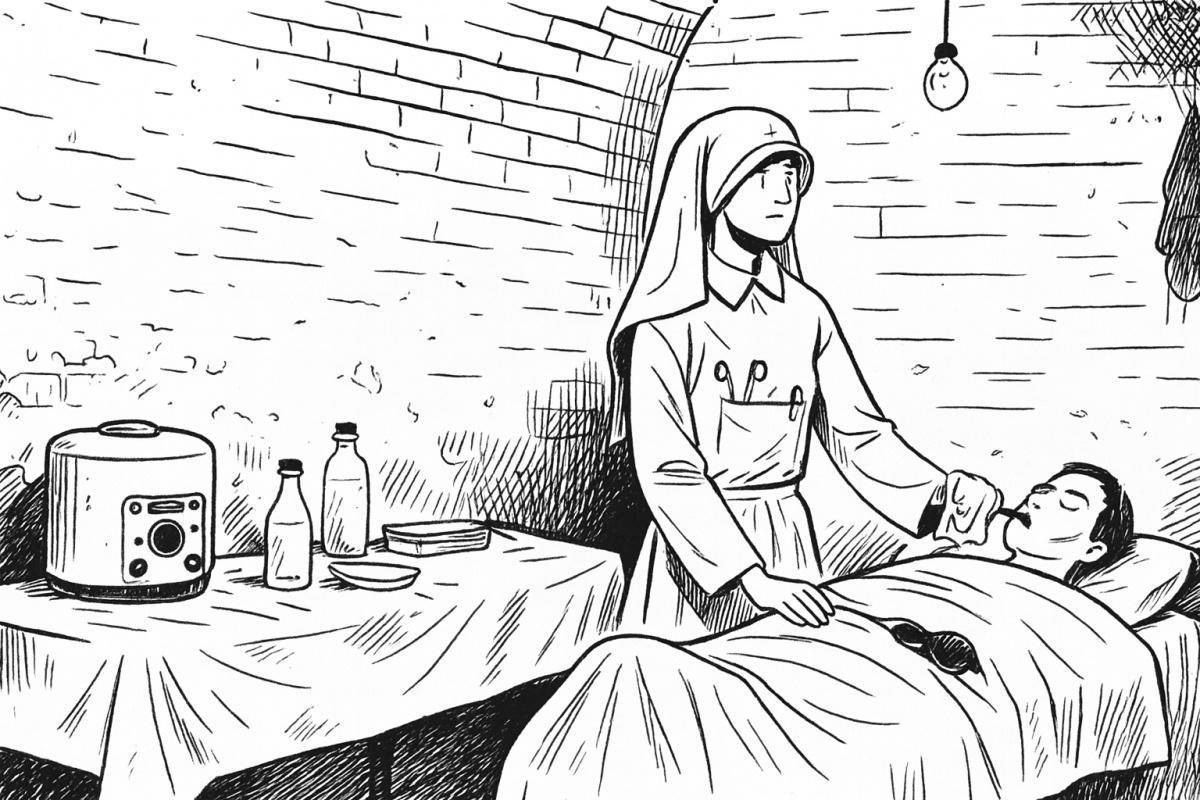

L’abri chirurgical du Havre, refuge sous les bombes

EN RÉSUMÉ

55 Bis Rue Gustave Flaubert Le Havre

L’hôpital allemand du Havre, un siècle sous terre

EN RÉSUMÉ

36 Rue de Trigauville Le Havre

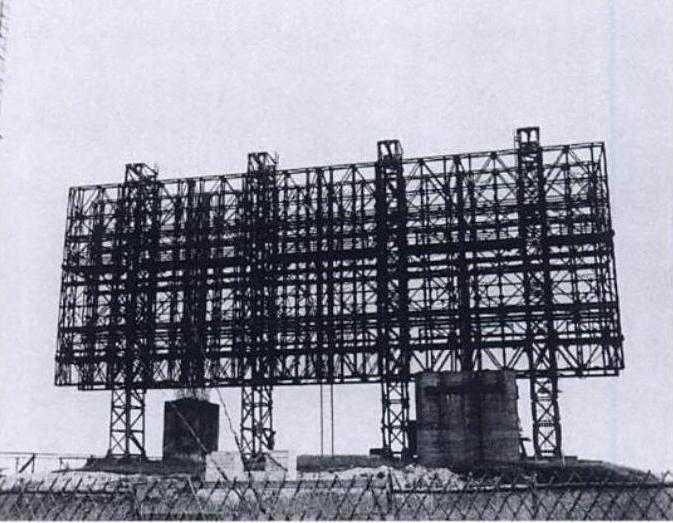

Le radar Mammut du cap Fagnet, géant inachevé du Mur de l’Atlantique

EN RÉSUMÉ

Q999+5Q Fécamp Seine-Maritime

Le raid de Bruneval : quand les Alliés volent les secrets du Würzburg

EN RÉSUMÉ

10 Rue Roger Dumont Saint-Jouin-Bruneval

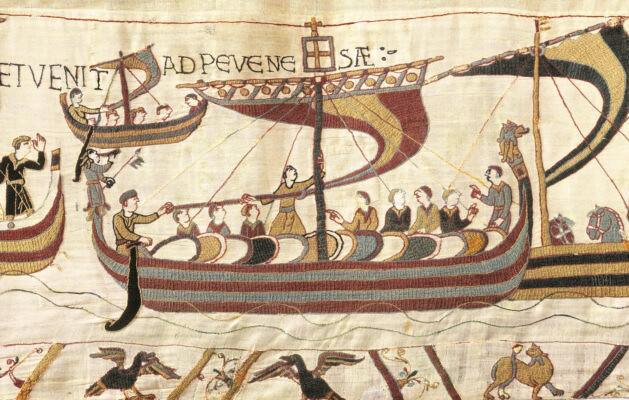

Quand le Mora mena Guillaume à la couronne d’Angleterre

EN RÉSUMÉ

MPCR+W9 Barfleur Manche

Le radar Würzburg, l’œil de la Flak allemande

EN RÉSUMÉ

Q999+5Q Fécamp Seine-Maritime

Le Kahl-Burg, le château souterrain du Tréport

EN RÉSUMÉ

Rue du 8 Mai 1945 Le Tréport Seine-Maritime

V1 : la base secrète du Poteau de Montauban

EN RÉSUMÉ

WGW2+79 Grandcourt Seine-Maritime

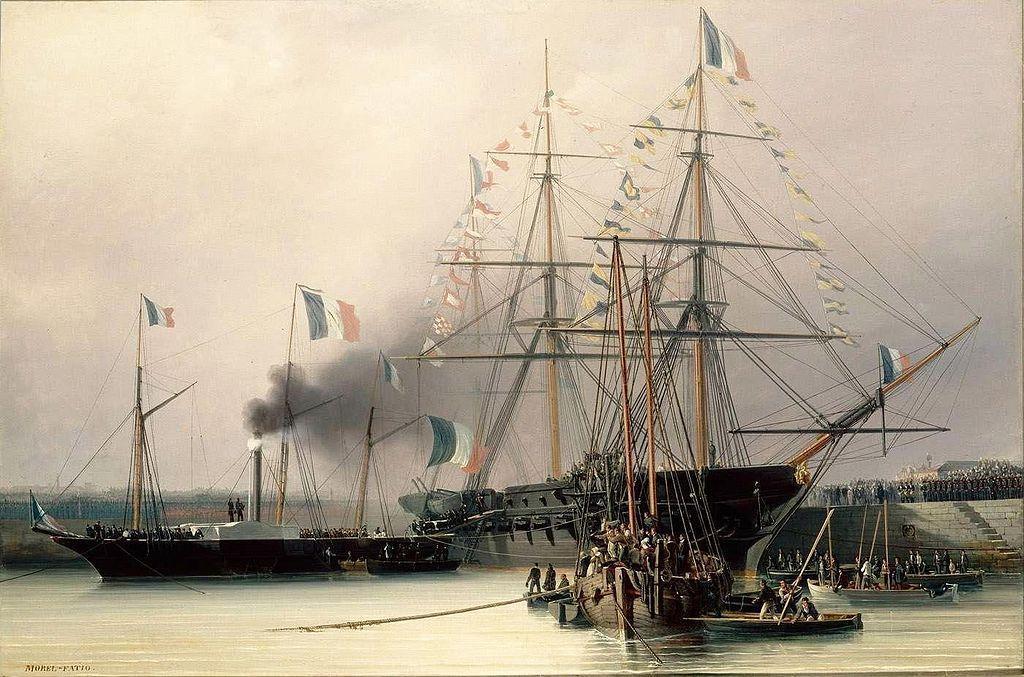

Le Val-de-la-Haye, la dernière escale de Napoléon

EN RÉSUMÉ

Val-de-la-Haye Seine-Maritime Normandie

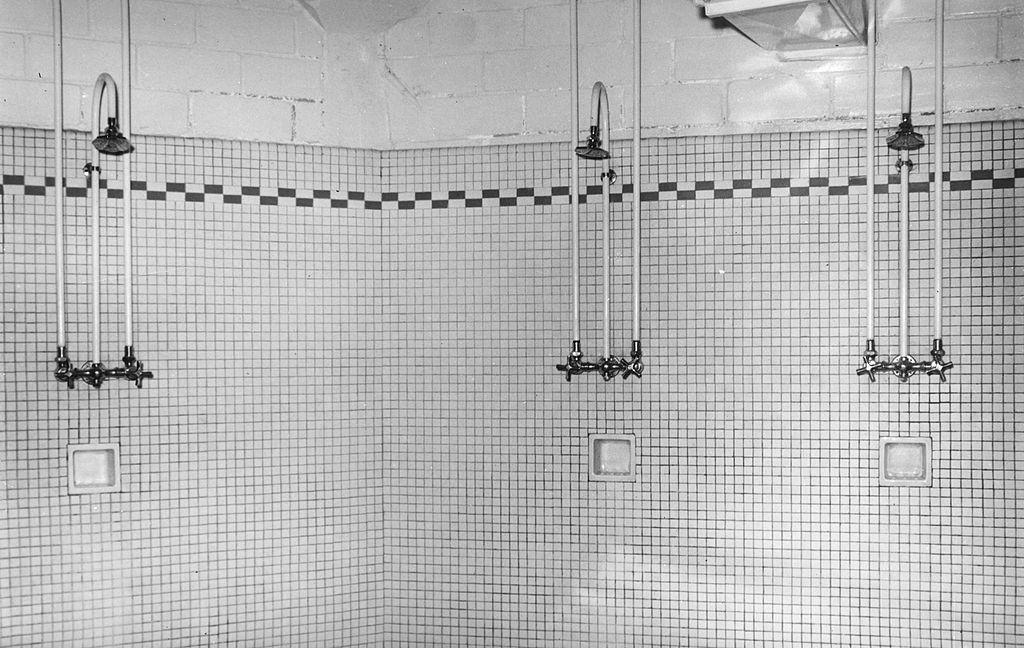

Merry Delabost, le médecin qui inventa la douche à Rouen

EN RÉSUMÉ

169 Bd de l'Europe Rouen

Les Ursulines de Rouen : des femmes au service de l’éducation populaire

EN RÉSUMÉ

21 Rue des Capucins Rouen

Le château de Blainville, des chevaliers à la Révolution

Le château de Blainville, situé à Blainville-Crevon en Normandie, est un ancien château fort dont les ruines racontent huit siècles d’histoire. Né au XIe siècle puis reconstruit sur un site plus ancien, il doit sa véritable renommée à Jean IV de Mauquenchy, dit Mouton, maréchal de Blainville et compagnon de Bertrand du Guesclin, qui l’érigea au XIVe siècle. Transformé en forteresse, il passa ensuite aux d’Estouteville : Colart d’Estouteville le répara après un incendie et Jean d’Estouteville le restaura après la guerre de Cent Ans.

Rte de Buchy Blainville-Crevon Seine-Maritime

Les ruines de Saint-Sauveur, mémoire du Vieux-Marché

Sur la place du Vieux-Marché de Rouen, on distingue encore aujourd’hui les vestiges de l’ancienne église Saint-Sauveur, témoin de près d’un millénaire d’histoire. Une première église carolingienne occupait déjà l’endroit, remplacée au XIe siècle par une église romane, puis par un édifice gothique à la fin du XVe siècle, représenté dans le célèbre plan de Jacques Le Lieur. Située au cœur d’un des marchés les plus animés de la ville, elle fut ravagée par les protestants en 1562, mais resta un lieu de vie paroissiale, où Pierre Corneille lui-même occupa la charge de marguillier. Fermée au culte en 1791 et transformée un temps en fabrique de salpêtre, l’église fut vendue puis démolie entre 1793 et 1795, ses pierres dispersées. Redécouverts lors des fouilles des années 1970, ses vestiges ont été intégrés à l’aménagement de la place, juste à côté de l’église Sainte-Jeanne-d’Arc moderne, rappelant qu’ici se sont mêlés

Église Saint-Sauveur Pl. du Vieux Marché Rouen

Le château de Lillebonne, entre conciles et batailles

Au cœur de l’ancienne cité gallo-romaine de Juliobona, le château de Lillebonne se dresse comme un témoin de la puissance ducale en Normandie. Guillaume le Conquérant y réunit en 1080 un concile, et c’est probablement son fils Henri Ier Beauclerc qui fit édifier la grande salle romane. Transformée au fil des siècles, la forteresse connaît son apogée sous Philippe Auguste, qui construit au début du XIIIe siècle l’imposant donjon cylindrique encore visible aujourd’hui, entouré d’un fossé et d’une chemise. Transmis aux Harcourt, le château est pris dans les conflits de la guerre de Cent Ans : en 1415, une de ses tours est incendiée lors d’une incursion anglaise. Progressivement abandonné, il tombe en ruine dès le XVIe siècle, servant de carrière de pierres. Classé monument historique en 1862, son donjon a été restauré au XIXe siècle. Aujourd’hui, ses vestiges rappellent que Lillebonne fut à la fois un lieu stratégique, une résidence ducale et

26 Sent. d'Harcourt Lillebonne

Marie Harel, la fermière qui inventa le camembert

EN RÉSUMÉ

Beaumoncel Camembert Orne

Square Saint-Roch : quatre siècles d’histoire au cœur du Havre

EN RÉSUMÉ

44 Av. Foch Le Havre

Le grand gel de 1683-1684 : un hiver hors du commun

EN RÉSUMÉ

22 D69 Néville

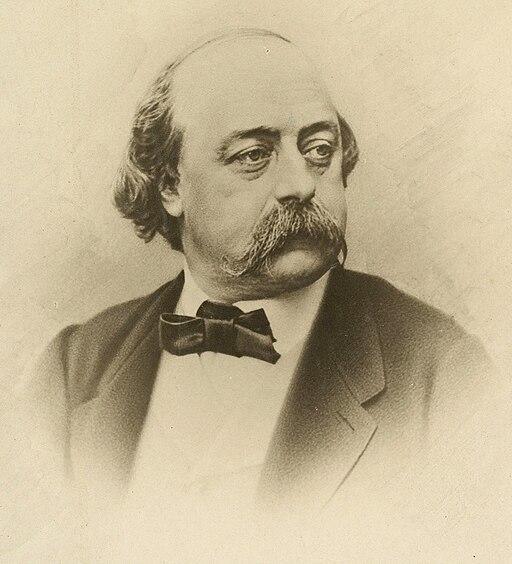

Dans le pavillon de l’Hôtel-Dieu, l’enfance singulière de Flaubert

EN RÉSUMÉ

51 Rue de Lecat Rouen

Le théâtre Saint-Louis, sauvé in extremis par la musique

EN RÉSUMÉ

4 Pl. de la Rougemare Rouen

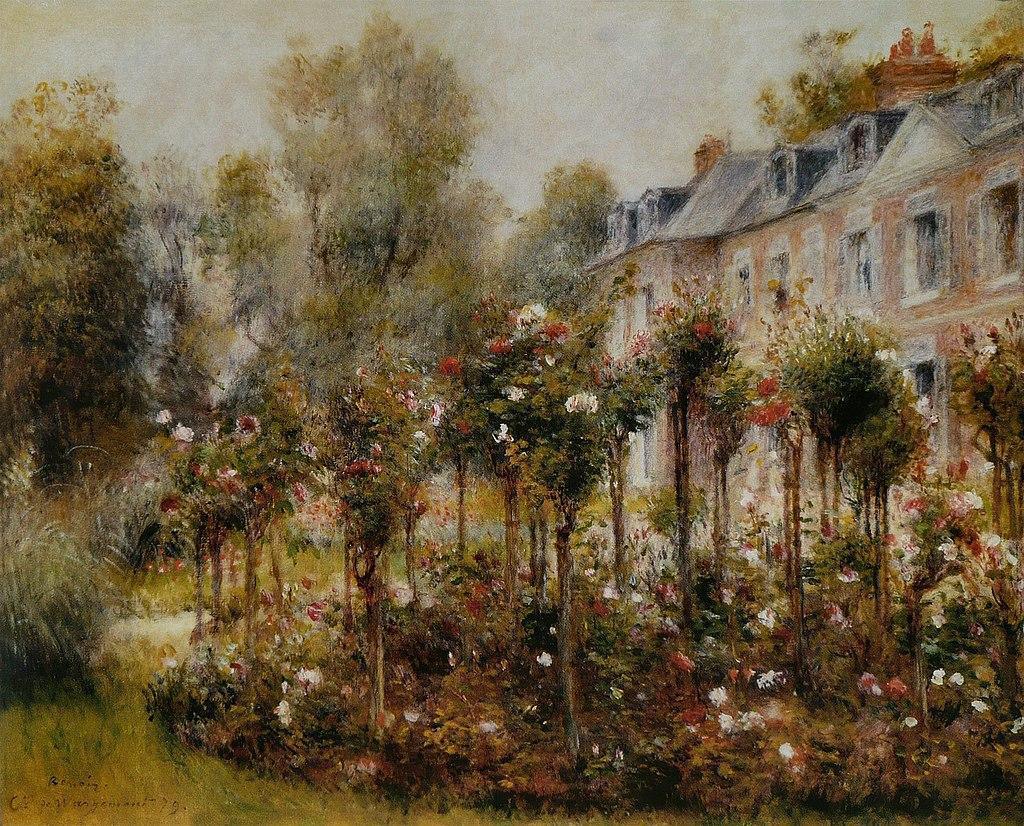

Quand Renoir fit entrer Wargemont dans la légende impressionniste

Au cœur du Petit-Caux, le château de Wargemont ne serait qu’une élégante demeure normande du XVIIIe siècle si Pierre-Auguste Renoir n’y avait pas posé son chevalet. Invité par Paul Bérard, riche mécène et propriétaire des lieux, le peintre découvre à partir de 1879 un cadre propice à son art : un parc à l’anglaise, des salles lumineuses, et surtout une atmosphère familiale qui nourrit son inspiration. Durant vingt ans, il y séjourne régulièrement, immortalisant les enfants Bérard dans des portraits devenus célèbres, peignant la roseraie – admirée jusque par Van Gogh – ou encore de simples intérieurs ornés de bouquets.

Château de Wargemont Petit-Caux Seine-Maritime

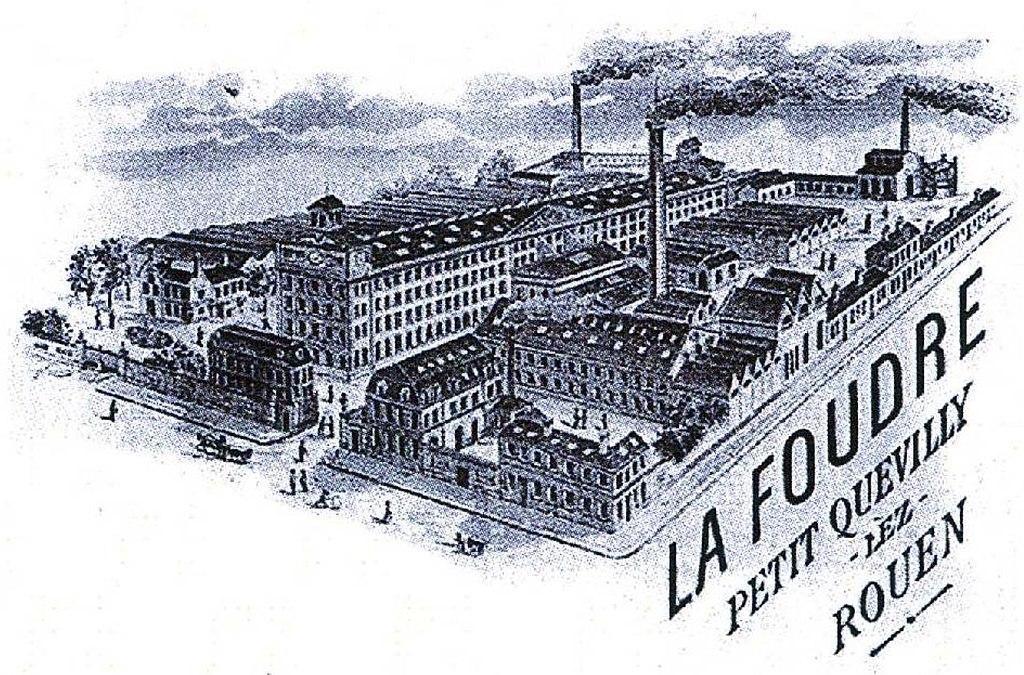

Du coton aux start-up : la métamorphose de La Foudre

La filature La Foudre, édifiée en 1845 au Petit-Quevilly, incarne l’essor industriel du XIXe siècle en Normandie. Née d’une première expérience en 1835, utilisant une machine à vapeur récupérée sur un remorqueur du même nom, l’usine est relancée par une société au capital colossal de 6 millions de francs. Sous la houlette de figures comme Eugène Bazile, Louis Lebaudy et l’ingénieur William Fairbairn, elle devient un complexe ultramoderne : une “Grande Fabrique” de 150 mètres de long, sur quatre étages, entourée d’annexes. Elle attire l’attention du pouvoir impérial, accueillant Napoléon III et l’impératrice Eugénie en 1857.

72 Rue de la République Le Petit-Quevilly

Le canal de Caen : vingt-trois ans pour atteindre la mer

EN RÉSUMÉ

Rouen Seine-Maritime Normandie

Quand Louis XIII et Richelieu passaient sur le pont de Coq

Blotti entre Ménerval et Saumont-la-Poterie, le pont de Coq enjambe l’Epte depuis le XVIIᵉ siècle. Avant lui, un simple gué médiéval permettait le passage. Vers 1620-1640, dans le cadre du grand axe Paris-Dieppe voulu pour relier rapidement la capitale à la mer, l’ouvrage d’art est bâti en pierre de taille. Il s’inscrit alors dans une série de treize ponts, constituant le seul à avoir conservé son aspect d’origine. Route militaire pour acheminer les troupes vers Dieppe, il devient aussi une artère commerciale majeure : le fameux « chemin des chasse-marée » par lequel transitaient beurre, poisson, viande ou céramiques à destination de Paris. Même Louis XIII, la reine et Richelieu empruntèrent cet itinéraire en 1632 pour rejoindre Forges-les-Eaux et ses eaux réputées.

Le Pont de Coq Saumont-la-Poterie Seine-Maritime

Le marégraphe de Rouen : Du levage des grues au rythme des marées

EN RÉSUMÉ

Quai Gaston Boulet Rouen Seine-Maritime

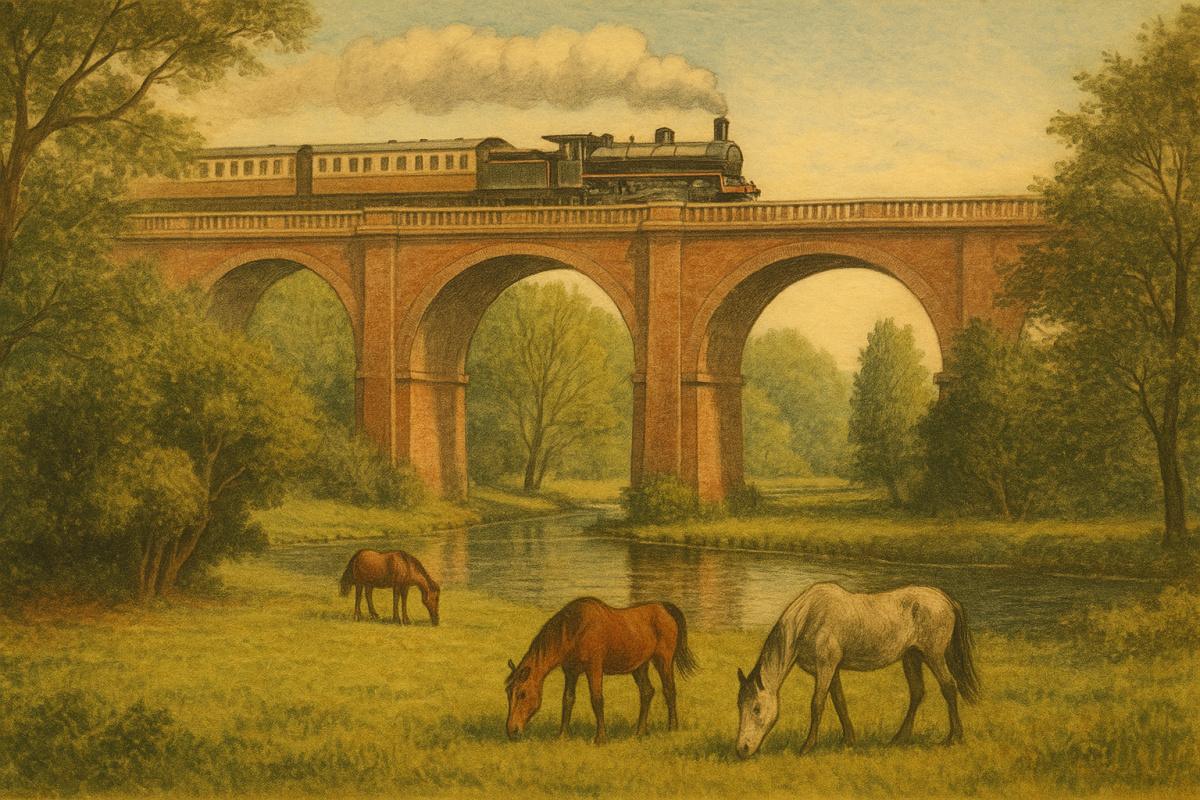

Le viaduc de Touffreville : du rail à la randonnée

EN RÉSUMÉ

Touffreville-sur-Eu Seine-Maritime Normandie

Le Bureau des Finances, témoin des renaissances rouennaises

EN RÉSUMÉ

25 Pl. de la Cathédrale Rouen

Rue Eau-de-Robec : l’ancienne rivière des teinturiers

EN RÉSUMÉ

Rue Eau de Robec Rouen Seine-Maritime

François Ier et la naissance du Havre

EN RÉSUMÉ

F4Q6+V3 Le Havre Seine-Maritime

Le Nice-havrais, rêve balnéaire de Dufayel

EN RÉSUMÉ

6 Pl. Frédéric Sauvage Sainte-Adresse

Le MuMa : 170 ans d’histoire artistique au Havre

EN RÉSUMÉ

2 Bd Clemenceau Le Havre

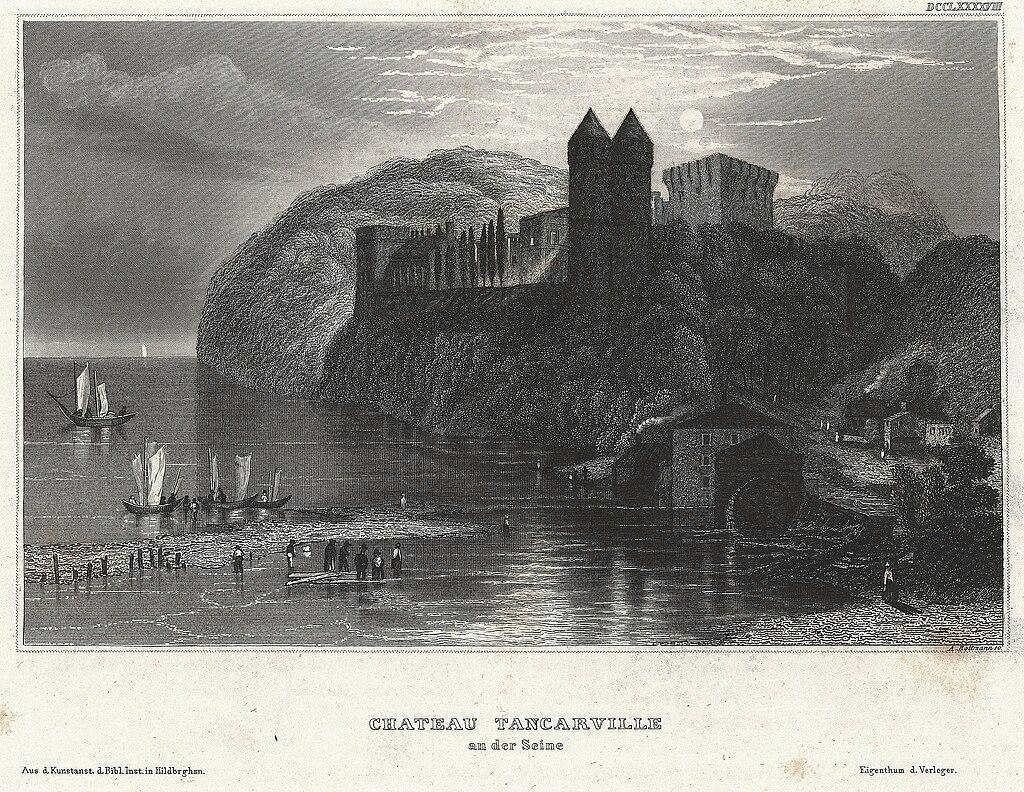

Le château de Tancarville, des croisades à Arsène Lupin

Dominant la Seine sur son éperon rocheux, le château de Tancarville est l’un des plus anciens témoins de l’histoire féodale normande. Édifié au XIe siècle par Raoul de Tancarville, chambellan de Guillaume le Conquérant, il est d’abord une forteresse destinée à contrôler l’entrée du fleuve. Sa tour carrée romane, haute de vingt mètres, rappelle encore cette vocation défensive. Au fil des siècles, le domaine passe de main en main : les Melun, les Harcourt, puis les Orléans-Longueville et les La Tour d’Auvergne, qui y ajoutent au XVIIIe siècle un « château neuf » de style classique.

Tancarville Seine-Maritime Normandie

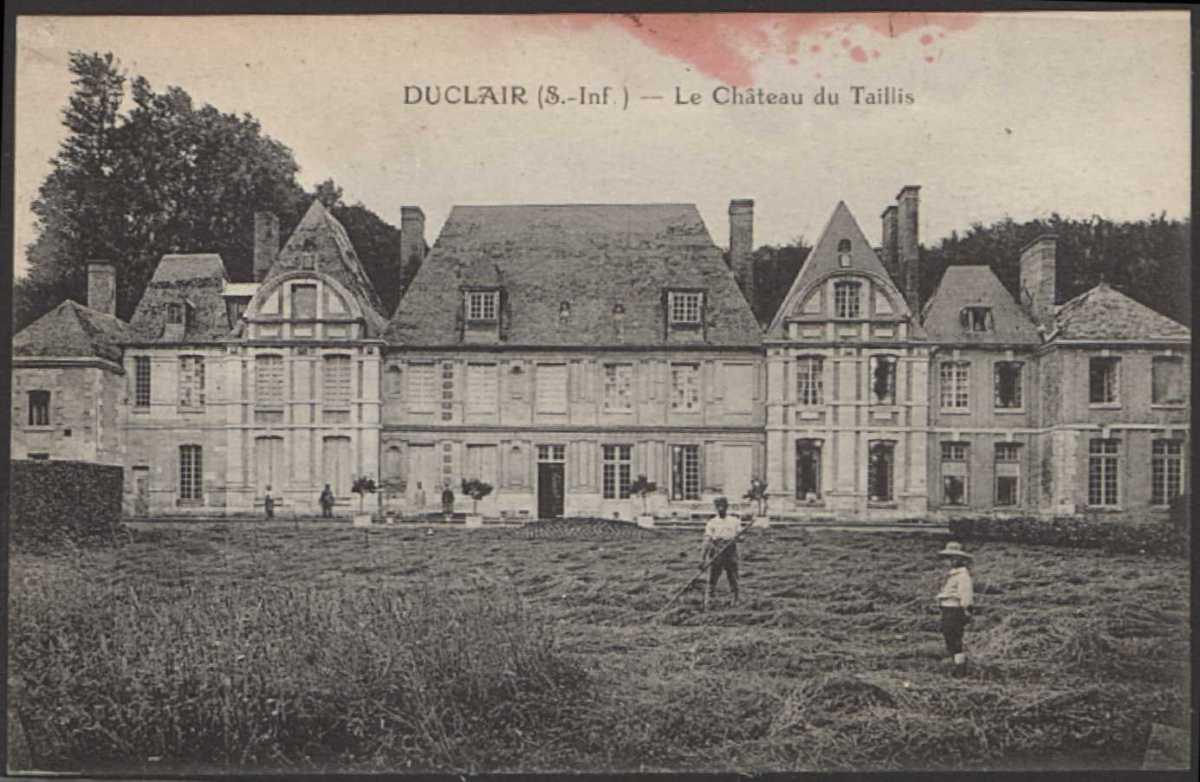

Le château du Taillis : cinq siècles d’élégance normande

Dressé au cœur de Duclair, en Normandie, le château du Taillis retrace près de cinq siècles d’histoire et d’architecture. Édifié en 1532 par Richard du Fè sur les bases d’un ancien manoir fortifié, il témoigne de la Seconde Renaissance italienne, dont il reste un rare exemple en Seine-Maritime. Resté inachevé à sa mort, le château est repris au XVIIᵉ siècle par Jacques Premier du Fè, qui lui adjoint deux pavillons de style Louis XIII, puis au XVIIIᵉ siècle par Claude Bernard du Fè, qui complète l’ensemble avec deux ailes de brique jaune.

Hameau de Duclair 1330 Rte du Havre

Le chateau du Mesnil-Geoffroy : un bijou normand figé au XVIIIe siècle

Au cœur du pays de Caux, à Ermenouville, le château du Mesnil-Geoffroy se dresse comme un témoin immuable de la noblesse normande des XVIIe et XVIIIe siècles. Construit par Guillaume Le Seigneur sur les vestiges d’un ancien manoir médiéval, il est profondément remanié vers 1740 par la famille de Lannoy de Bellegarde, qui lui donne son allure actuelle et l’entoure de parterres à la française et de longues charmilles. Transmis ensuite aux Montmorency-Luxembourg, apparentés à la famille royale, le château conserve depuis cette époque son décor d’origine : boiseries raffinées, chambres et salle à manger aux tons intacts, offrant une plongée rare dans l’art de vivre du XVIIIe siècle.

2 Chemin de la Dame Blanche Ermenouville

Le château du Quesnay, sentinelle oubliée de la Seine

Dominant jadis le cours de la Seine, le château du Quesnay, à Vatteville-la-Rue, témoigne de l’importance stratégique de ce site au Moyen Âge. Offert par Guillaume le Conquérant à son fidèle Robert de Beaumont, le fief se dote dès la fin du XIe siècle d’un premier donjon en bois sur motte. En 1123, le château devient le théâtre d’une révolte des barons normands contre Henri Ier Beauclerc : assiégé, Galéran de Beaumont est capturé et la forteresse détruite l’année suivante. Reconstruit quelques années plus tard, il adopte alors un donjon polygonal de type Shell-Keep, rare en France mais courant en Angleterre, ainsi qu’une basse-cour regroupant logis seigneurial et chapelle dédiée à la Vierge.

1429 La Rue Vatteville-la-Rue

Le manoir d’Ango : un joyau Renaissance en Normandie

Au cœur de Varengeville-sur-Mer, face aux vents de la Manche, le manoir d’Ango raconte l’histoire d’un armateur hors du commun : Jean Ango, conseiller maritime de François Ier. Entre 1530 et 1545, il fait reconstruire cette demeure par des artistes italiens, dans un style Renaissance inédit en Normandie. Résidence d’été du riche marchand, elle lui permettait d’observer au loin ses navires entrer et sortir du port de Dieppe. Le roi lui-même y fut accueilli en 1534. Après la mort d’Ango, la propriété change de mains, avant de subir un incendie à la Révolution et d’être exploitée comme ferme.

Rte de la Cayenne Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Le château d’Eu : mille ans d’histoire entre France, Angleterre et Brésil

Le château d’Eu, en Normandie, raconte plus d’un millénaire d’histoire, depuis la forteresse médiévale citée en 925 jusqu’à l’actuel édifice des XVIe et XVIIe siècles. Sur cet éperon stratégique, Guillaume le Conquérant épousa Mathilde de Flandre, Jeanne d’Arc y fut détenue en 1430, et Louis XI ordonna sa destruction en 1475. Reconstruit en 1578 par Catherine de Clèves et son époux Henri de Lorraine, dit le Balafré, le château prit forme avec son plan en U, même si seule une partie fut réalisée. En 1660, la flamboyante Grande Mademoiselle, cousine de Louis XIV, en fit une résidence somptueuse, dotée d’un jardin à la française et d’une riche galerie de portraits. Transmis ensuite aux Bourbons, puis aux Orléans, le château connut son âge d’or avec Louis-Philippe Ier, devenu roi des Français en 1830. Passionné d’architecture, il y reçut la reine Victoria en 1843 et 1845, scellant l’Entente cordiale naissante. Après l’exil de sa…

Pl. Isabelle d'Orléans Eu Seine-Maritime

Arques-la-Bataille : le château des rois et des sièges

Dressé sur un éperon rocheux dominant la vallée de l’Arques, le château d’Arques-la-Bataille fut l’une des plus puissantes forteresses de Normandie. Né au XIe siècle avec une motte castrale fondée par Guillaume d’Arques, l’oncle de Guillaume le Conquérant, il fut rapidement convoité et assiégé, avant d’être reconstruit au XIIe siècle par le roi d’Angleterre Henri Ier Beauclerc, qui lui donna son imposant donjon roman. Sa position stratégique attira sans cesse les ambitions : pris et repris durant les querelles de succession normandes, il fut la dernière forteresse à tomber aux mains de Philippe Auguste en 1204, lors du rattachement de la Normandie à la France.

Arques-la-Bataille Seine-Maritime Normandie

Rouen : la majestueuse abbatiale Saint-Ouen

EN RÉSUMÉ

Pl. du Général de Gaulle Rouen Seine-Maritime